Teil 1: „Stark ist, wer Geld hat, Erfolg misst man bei uns am Kontostand. So verlor ich meine Träume aus den Augen.“

NAORS,

28 JAHRE ALT,

LEDIG,

POET, WORTVERKÄUFER, TRÄUMER

Trotz Krieg, Krise und Revolution, oder wahrscheinlich genau deswegen, stiegen meine Umsätze Monat für Monat. Ich machte bald 2.500 Dollar, mit nur einem Internetzugang. Hätte man mich erwischt, wäre ich meine Computer losgewesen und wahrscheinlich für ein Jahr oder länger ins Gefängnis gegangen. Mein Glück war, dass in dieser Zeit kein Polizist mehr den Nerv oder die Zeit hatte, sich um derartige Kleinigkeiten wie ein illegales Internetcafé zu kümmern.

In der Nacht, in der ich zur Welt kam, regnete es in Strömen. „Es war die erste Nacht des syrischen Frühlings“, sagte mein Vater immer. Damaskus, 14. Januar 1988. Nachts um elf fuhr meine Mutter allein in die Klinik, weil mein Vater seinen Arbeitsplatz, eine Tankstelle, nicht verlassen konnte.

Wir sind sechs Geschwister, ich bin der Nachzügler. Schon mit 16 Jahren bekam meine Mutter ihr erstes Kind, meine älteste Schwester. Mein Vater war damals knapp 30. Insgesamt habe ich vier ältere Schwestern und einen Bruder. Als Kind war ich oft in den USA. Wir sind eine riesige Familie, über 150 Menschen. Viele von uns lebten damals in Amerika, wir besuchten sie häufig und lang, kehrten aber immer wieder nach Damaskus zurück.

Mit sechs Jahren kam ich in die Schule und war vom ersten Tag an miserabel. In allen Fächern – außer in Geschichte – kassierte ich regelmäßig null Punkte. Schule war mir eine Qual, ich war ein Träumer und bin es noch heute. Als Kind wollte ich Bodybuilding-Champion werden, ich wollte Dinge können, die sonst niemand kann. 13. Apostel, Präsident meiner Heimat – das waren meine Berufswünsche. Auch die Schauspielerei war einer meiner Träume. Aber natürlich nicht einer von vielen Schauspielern, sondern ein ganz besonderer, einer, der alle Künste beherrscht: Tanz, Schauspiel, Musik, Kampfsport… Meine Phantasie nahm meine Familie allerdings schnell an die Leine. Sie sind Pragmatiker. Stark ist, wer Geld hat, Erfolg misst man bei uns am Kontostand. Also verlor ich meine Träume aus den Augen und hatte bald eh keine Zeit mehr dafür.

Aufbruch nach Amerika.

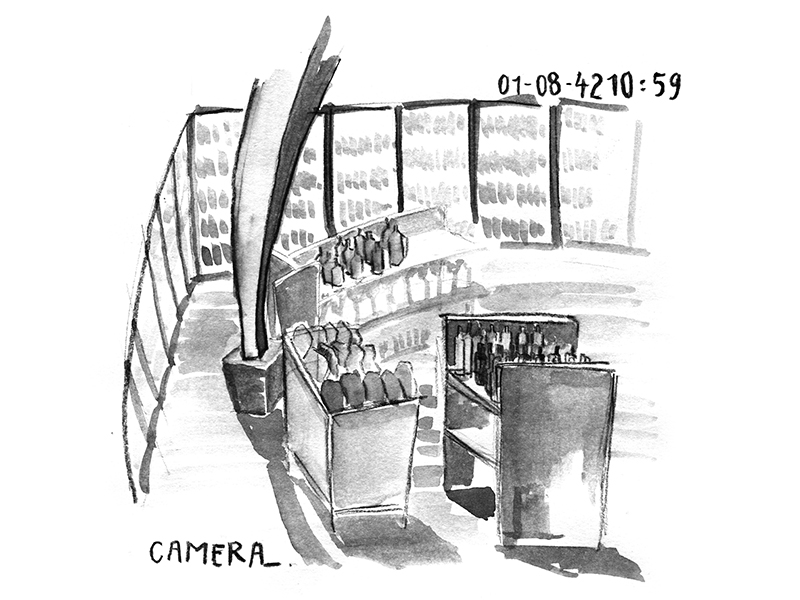

2001, das erste Halbjahr der siebten Klasse war gerade vorbei, flog ich mit meinen Eltern in die USA zu meinem älteren Bruder, der bereits zwei Jahre dort lebte. Sie begleiteten mich in meine neue Heimat, mein Bruder übernahm mit Ende 20 die Verantwortung für mich und ich lebte fortan in San Bernardino, Kalifornien, in einer großen arabischen Community. Zwar ging ich zur Schule, zum Lernen war ich aber nicht in den USA. Mein Bruder hatte einen Job für mich. Mit 13 Jahren fing ich an, in einem Spirituosenladen zu arbeiten, was in meinem Alter gar nicht erlaubt war. Ich verstand schnell, dass ich hier nur war, um Geld für meine Familie zu verdienen. Mit 17 Jahren hatte ich bereits in sieben verschiedenen Liquor Stores gearbeitet, immer schwarz.

Morgens ging ich zur Schule, San Bernardino High School, von sieben bis 14 Uhr, danach kurz nach Hause, um etwas zu essen. Von 16 Uhr bis Mitternacht, oft auch länger, wischte ich Regale aus und füllte Kühlschränke auf. Nach meiner Schicht fuhr ich nach Hause, machte meine Hausaufgaben, aß noch etwas, ging zu Bett und am nächsten Tag wieder um sieben Uhr zur Schule. So vergingen meine Tage.

In der Schule kam ich natürlich überhaupt nicht hinterher. Mit meinen Problemen, die mich seit der ersten Klasse begleiteten, war ich nun, in den USA, ein hoffnungsloser Fall. Alle sprachen Englisch, aber niemand sagte mir, wie man die Wörter schreibt. Bis heute kann ich Englisch nur sprechen. Ich blieb immer ein „F“- Schüler, das amerikanische Pendant zur Note 6. Zeit zum Lernen gab es nicht, ich hatte nicht einen Tag frei. Einmal arbeitete ich neun Monate am Stück, jeden Tag, zweimal ein halbes Jahr lang ohne Pause.

Mein Bruder war 27 Jahre alt und hatte natürlich keine Ahnung davon, was Kinder in meinem Alter brauchen. Außerdem kannten wir es nicht anders. Leben ist Arbeit, so war es immer in unserer Familie, bis man umfällt. Wer frei machte, machte Verlust. Vollkommen erschöpft fing ich an, absichtlich Schaden anzurichten in den Läden, in denen ich arbeitete. Ich provozierte, dass man mich feuerte, weil ich dann wenigstens ein paar Tage frei hatte. Bis mein Bruder einen neuen Spirituosenladen fand, der mich anstellte.

Das Geld, das ich verdiente, gab ich meinem Bruder. Wir wollten sparen, für einen eigenen Laden, aber es blieb nicht viel übrig. Das Leben war teuer, mehrmals im Jahr bezahlten wir die Flüge unserer Eltern, die zu Besuch kamen. Irgendwann lieh sich mein Bruder Geld zusammen, nahm einen Kredit auf und reizte seine Kreditkarten aus, bis er fast 100.000 Dollar zusammen hatte. Mit einem Freund aus dem Irak, der ebenfalls 100.000 Dollar investierte, kaufte mein Bruder ein eigenes Spirituosengeschäft. Ich stand damals kurz vor meinem 17. Geburtstag. Der Laden lag in Rialto, einer kalifornischen Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern. Auch ich fing natürlich an, dort zu arbeiten. Mein Bruder und sein Geschäftspartner renovierten und brachten den Laden auf Vordermann. Es war eine ziemliche Bruchbude. Ich lernte, die Kunden abzukassieren, stieg also auf von der Putze zum Kassierer. Eines Abends verließ mein Bruder den Laden. Er wollte nur kurz nach Hause, etwas essen und sich frisch machen. Normalerweise dauerte das nicht länger als ein, zwei Stunden. Ich blieb allein im Laden.

Plötzlich alles anders.

Ein Mädchen lief durch die Gänge, daran erinnere ich mich noch. Plötzlich flog die Tür auf und in Bruchteilen einer Sekunde stand ein Mann vor mir am Tresen. Ich zuckte zusammen, stand auf und sah ihn vor mir stehen, mit einer Maske über dem Gesicht. Er richtete eine Flinte auf mich, brüllte irgendetwas, aber ich war so geschockt, ich hörte nur Rauschen in meinem Kopf. Ich sah, dass er mit mir sprach, aber konnte nicht hören, was er sagte. Automatisch griff ich in Richtung Kasse, um Geld herauszunehmen. Dafür musste ich die Schublade öffnen. Plötzlich wurde alles schwarz.

Als ich aufwachte, merkte ich, dass mit meinem Gesicht etwas nicht stimmte. Ich lag hinter dem Tresen, konnte aber nichts sehen. Kein Mensch war zu hören. Mein Kinn fühlte sich extrem schwer an, ich griff nach meinem Kiefer und ins Leere. Schmerzen spürte ich keine. Dass der Mann mit seiner Schrotflinte auf mich geschossen hatte, auf diese Idee kam ich nicht. Ich tastete mich zum Telefon, tippte 9-1-1, den Notruf. Dann wurde ich wieder ohnmächtig. Irgendwann wachte ich wieder auf, versuchte es erneut, verlor aber wieder das Bewusstsein. Anhand der Anrufe hat man später rekonstruiert, dass ich fünf Anläufe gestartet hatte. Aufwachen, anrufen, Bewusstsein verlieren. Erst beim sechsten Versuch kam mir offensichtlich der Notrufknopf in den Sinn und ich schlug Alarm. Als ein Polizist den Laden mit gezogener Waffe betrat und mir befahl, mich nicht zu bewegen, fiel ich wieder in Ohnmacht. Kurz vorm Krankenwagen, auf dem Weg ins Krankenhaus und als man mir im Krankenhaus die Kleidung vom Leib schnitt, wurde ich immer noch einmal kurz wach. Danach sollte es vier Tage dauern, bis ich wieder zu Bewusstsein kam.

Der Räuber hatte mir mit einer doppelläufigen Flinte 100 Schrotkugeln ins Gesicht geschossen, weitere 100 Projektile schlugen hinter mir in der Wand ein. Er traf mein Gesicht auf der rechten Seite, die Kugeln zerstörten meinen Kiefer, meine Zähne, meine Zunge und meine Gesichtsnerven. Von meinem Gesicht war nicht mehr viel übrig.

Höllentrips im Krankenhaus.

Als ich vier Tage nach meiner ersten Operation aufwachte, war ich vollgepumpt mit Morphinen und anderen Schmerzmitteln. Ich konnte kaum sehen und nicht sprechen. Die Medikamente schickten mich auf einen tagelangen, höllischen Drogentrip voller Halluzinationen. Ich sah Menschen an der Decke, ein chinesisches Zwillingspaar mit pfannkuchenrunden Gesichtern. Sie schauten und spuckten von der Decke auf mich herab. Ich bildete mir ein, dass sich drei parallel im Gleichschritt marschierende, tausendköpfige Armeen mit Messern und Dreizacken auf mich herabstürzten. Ich sah Spinnen von der Decke fallen, hatte das Gefühl, dass sie mir in den Mund krabbelten und zappelte vor Angst und Ekel. Zum Absaugen der Flüssigkeit hatte ich einen Schlauch im Mund. Ich versuchte die Spinnen wegzusaugen. Im Nachbarzimmer, dass durch ein Fenster von meinem getrennt war, sah ich meine ganze Familie ausgelassen und fröhlich feiern und lachen.

In diesen Tagen bin ich auch das erste Mal aufgestanden. Ich hatte das Bedürfnis, mein Gesicht zu waschen. Schlecht sehend tastete ich mich zum Waschbecken, öffnete den Wasserhahn und schüttete mir Wasser ins Gesicht. Plötzlich hatte ich blutige Kratzer an den Händen. Ich ging näher an den Spiegel heran, erkannte die vielen Nähte und sah, dass mein Kiefer und mein Mund weg waren. Die Metallplatten, die sie mir eingesetzt hatten, schimmerten. Mein rechtes Auge war zugenäht, weil ich es nicht mehr schließen konnte. Ich spürte aber keine Regung in mir, erschrak nicht einmal. Damals war ich noch sehr gläubig. Ich hatte gelernt: Wenn Gott bei dir ist, gibt es Hoffnung. Ich nahm, erzählte man mir später, eine der Blumen aus der Vase, die an meinem Bett stand, schenkte sie der Schwester, die hereinkam, und legte mich wortlos wieder hin.

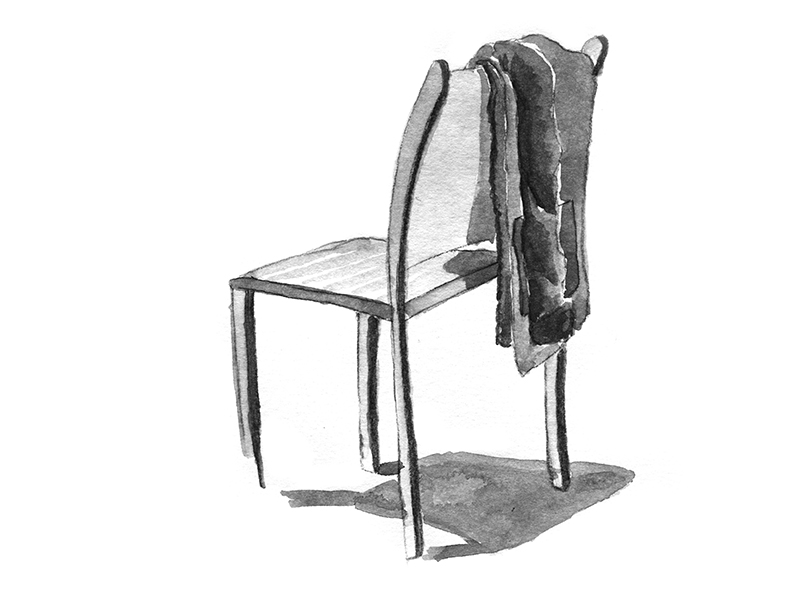

Damals war mein Bruder fast rund um die Uhr bei mir im Krankenhaus. Er wachte an meinem Bett, fuhr nur zum Duschen nach Hause, schlief sogar vor dem Krankenhaus in seinem Auto. Wenn ich kurz zu mir kam und meinen Bruder nicht sah, weinte ich wie ein Baby. Er ließ sich einen Trick einfallen. Immer, wenn er das Krankenhaus verließ, ließ er seine Jacke über dem Stuhl in meinem Zimmer hängen. So dachte ich, dass er nur kurz draußen wäre, eine Zigarette rauchen oder spazieren.

Nach zehn Tagen setzten die Ärzte endlich das Morphin ab. Ich fragte meinen Bruder, warum mich die ganze Zeit niemand besucht hatte, kein Freund, niemand aus unserer Gemeinde. Er sagte, dass alle da waren, oft stundenlang. Ich konnte mich nicht erinnern. Die Zeit im Krankenhaus, über ein Monat, war sehr hart. Es gab nette Ärzte, aber auch weniger freundliche. Eine Ärztin rammte mir rücksichtslos eine Injektionsnadel in den Arm, obwohl ich mich schon vor Schmerzen krümmte. Reflexartig schnellte ich hoch, schlug nach ihr. Es tat mir so leid und ich konnte eine halbe Stunde nicht aufhören zu weinen. Die Ärztin habe ich nie wieder gesehen.

Weil ich weder essen noch trinken konnte, wurde ich künstlich ernährt. Drei Monate lang, sagten sie. Nichts zu trinken machte mich wahnsinnig. Nach 20 Tagen verließ ich heimlich die Station, schlich mich zum Wasserspender. Ich nahm ein paar Schlücke, schon warfen sich mehrere Pfleger auf mich. Ich hatte einen Luftröhrenschnitt und sie befürchteten, dass ich Wasser in die Lunge bekäme.

Ich lag in meinem Bett, die Halluzinationen waren weg, die Schmerzen blieben. Plötzlich entdeckte ich an der Decke zwei runde Lampen und drei schwere Eisenträger, die quer über die Decke verliefen. Nebenan war das Schwesternzimmer, dort lachten die Schwestern. Das waren sie also, meine chinesischen Zwillinge mit den Pfannkuchengesichtern, die drei Armeen, die sich von der Decke auf mich hinabstürzten, meine ausgelassen feiernde Familie.

Zurück ins Leben.

Nach einem Monat durfte ich das Krankenhaus verlassen. Langsam fing ich an, wieder zu trinken. Mein Schluckreflex und der Muskel, der die Speiseröhre zusammenzieht, waren vollkommen verkümmert. Ich versuchte, kleine Happen zu essen. Für eine halbe Gabel Spaghetti brauchte ich eine halbe Stunde. Etwa vier Wochen nach meiner Entlassung kam mein Vater aus Syrien, um meinen Bruder und mich zu unterstützen. Ich konnte ja nicht mehr arbeiten. Meine Mutter hätte ihn damals sehr gern begleitet, doch bekam sie kein Visum. Die Ablehnung begründeten sie damit, dass meine Mutter mich wohl verantwortungslos allein bei meinem Bruder in den USA zurückgelassen hatte. Meinem Vater machten sie diesen Vorwurf nicht.

Erst nach drei Monaten erlaubte mir mein Arzt offiziell, langsam wieder mit dem Essen und Trinken zu beginnen. Ich beichtete ihm, dass ich es längst versuchte. Es war sehr schmerzhaft und langwierig, aber Schritt für Schritt wurde es besser. Ich war 17 Jahre alt, Opfer eines Raubüberfalls, der mich mein Gesicht kostete, musste ständig operiert werden und konnte nicht mehr arbeiten. Ich hätte zur Schule gehen können. Aber ich schaffte es nicht. Ich wollte andere Menschen nicht mit meinem Anblick konfrontieren. Ich schämte mich nicht, Scham ist nicht das richtige Wort. Ich merkte nur, dass die Menschen Angst bekamen, wenn sie mich sahen. Und ich wollte es gar nicht so weit kommen lassen, dass vielleicht auch mich die neugierigen Blicke verletzten. Diese mal mitleidigen, mal angewiderten Blicke. Blicke, die nach der Story lechzten. Aber auch Blicke, die ohne ein Wort Urteile waren. Immer wieder erlebte ich, dass Menschen die Straßenseite wechselten.

Nicht mehr vor die Tür.

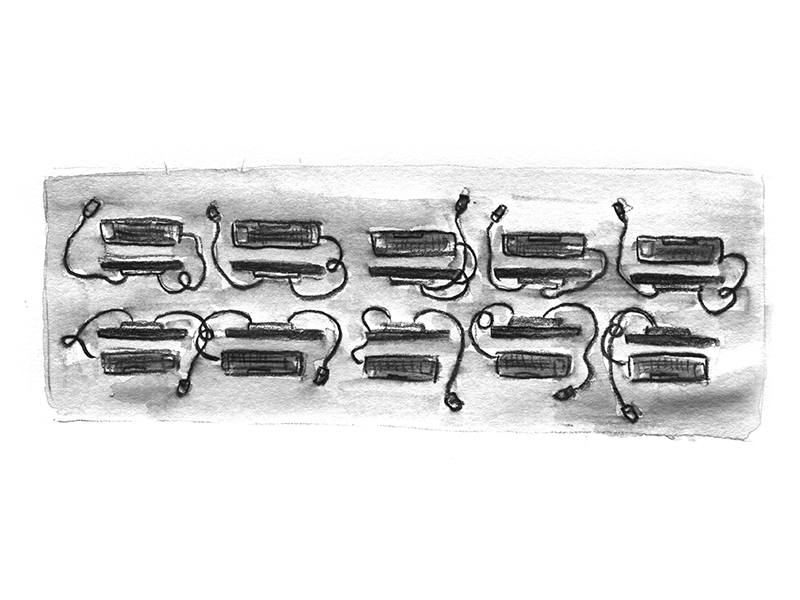

Ich verbrachte fast anderthalb Jahre in meinem Zimmer, ging kaum noch raus. Zwei Stunden in der Woche war ich draußen, wenn es hochkam. Meine Mutter schaffte es dann doch noch in die USA, aber auch mit ihrem Beistand ist es mir nicht gelungen, die Blicke Fremder zu ignorieren. Mit Kindern war es am schlimmsten. Ich mag Kinder sehr. Doch weinten sie oft bei meinem Anblick. Deswegen ging ich diesen Situationen aus dem Weg. In dieser Zeit hatte ich 33 kleinere und größere Operationen, mit denen man versuchte, mein Gesicht zu rekonstruieren. Irgendwann fasste ich langsam wieder Mut, das Haus öfter zu verlassen.

Dass ich aber tatsächlich wieder anfing, am Leben teilzuhaben, ist in erster Linie das Verdienst von Shadi. Shadi war zwei Jahre jünger als ich und mein Nachbar. Er kam gerade aus Syrien. Ich besuchte ihn oft, er machte mir Mut. Wir cruisten mit dem Auto herum, gingen sogar in Cafés und Bars, zum Billard, verbrachten sonnige Tage am Pool unserer Wohnanlage. Shadi und ich waren über Ecken sogar verwandt, lernten uns aber erst in den USA kennen. Mit ihm wurde mein Leben wieder normaler, glücklicher. Wir taten Dinge, die Teenager tun. Das aufkeimende Glück währte aber nicht lange. Wenig später hatte mein Vater einen schweren Autounfall, den er nicht überlebte. Also brachte meine Mutter meinen Vater nach Hause, nach Syrien. Wieder blieb ich mit meinem Bruder in den USA zurück.

Mein Gesicht sah mittlerweile besser aus als direkt nach dem Überfall. Leider aber sagten die Ärzte nun, dass alle weiteren Operationen keine medizinisch notwendigen Eingriffe mehr wären. Sie sprachen von plastischer Chirurgie. Operationen, für die meine Krankenversicherung nicht länger aufkam.

Ich war 19 und nicht arm. Mein Bruder und sein Geschäftspartner hatten den Laden, den sie gekauft hatten und der mein Leben veränderte, über die Monate auf Vordermann gebracht und gewinnbringend für 800.000 Dollar verkauft. Von seinem Anteil gab mir mein Bruder 100.000 Dollar. Einerseits Geld, dass mir ohnehin zustand – ich arbeitete seit Jahren, ohne je einen Cent von meinem Geld gesehen zu haben. Andererseits eine Entschädigung für meine Verletzungen. Sein Geschäftspartner war weniger großzügig, er gab mir 20.000 Dollar. Ich glaube, sie hatten Angst, dass ich die Geschichte vor Gericht bringen könnte, weil ich als Minderjähriger dort gar nicht hätte arbeiten dürfen. Ich wäre natürlich nie im Leben auf die Idee gekommen, meinen Bruder für meine Verletzungen verantwortlich zu machen und schon gar nicht, ihn dafür vor Gericht zu zerren. Ich bringe doch meinen Bruder nicht ins Gefängnis.

Wieder in der Heimat.

Die 120.000 Dollar, unendlich viel Geld für mein Verständnis, reichten aber nicht annähernd, um alle Operationen zu bezahlen, die ich wollte. Eine Operation zahlte ich aus eigener Tasche, zehn Zahnimplantate für 32.000 Euro. Dann beschloss ich, zurück nach Syrien zu gehen. 2007 verließ ich die USA, kehrte heim nach Damaskus und begriff sehr schnell, dass es die medizinische Versorgung, die ich brauchte, jene Spezialisten, die mir hätten helfen können auf meinem Weg zurück zu einem normalen Gesicht, in meiner Heimat gar nicht gab. Das heißt, es gab sie, aber sie sagten, es lohnte sich nicht, mein Gesicht in kleinen Schritten zu rekonstruieren, weil man unter dem Strich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis kommen würde. Ich sollte mich mit meinem Aussehen abfinden. Meiner rechten Gesichtshälfte fehlen die Nerven, sie ist gelähmt. Ich bat sie, meinen Kiefer zu begradigen, die Nerven wiederherzustellen, die Narben zu entfernen oder wenigstens das verknorpelte Narbengewebe an meinem Kinn. Sie verneinten. Meine Familie hielt zu den Ärzten. So sind sie. Wenn jemand etwas sagte, dem sie vertrauten oder zu dem sie aufschauten, dann war es so, unverrückbar. Ich war wieder der kleine Sohn. Sie nahmen mir mein Geld weg, um es zu verwalten. Verwalten hieß in dem Fall, dass sie aufpassen wollten, dass ich es nicht doch für eine Operation ausgebe. Ich musste meiner Familie Rechenschaft darüber ablegen, was ich mit meinem Geld machen wollte und nur, wenn sie von meiner Idee überzeugt waren, bekam ich mein Geld. Ich wollte auf eigenen Beinen stehen, unabhängig sein, nicht mehr der Kleine, immer unter den Fittichen meiner Familie.

Ende 2008 eröffnete ich einen kleinen Laden in Damaskus. Meine Mutter gab mir 300.000 syrische Pfund, ungefähr 8.000 Dollar. Von diesem Geld kaufte ich zehn Computer, an denen Kids und Jugendliche gegen Gebühr Computerspiele zocken konnten. Einige Monate lief dieses Geschäft sehr gut, ich machte 2.000 Dollar jeden Monat. Womit ich jedoch nicht rechnete, war der ehrgeizige Jähzorn heranwachsender, testosterongeladener Jungs. Ich wollte, dass sie spielten. Sie fingen an zu streiten. Jedes verlorene Spiel brannte den Jungs so auf der Seele, dass sie sich vollkommen vergaßen. Verlierer zogen Messer, sie bedrohten einander, schlugen sich – alles in meinem Laden. Die meisten meiner Kunden waren zwischen 15 und 23 Jahren alt. Immer häufiger schlugen sie sich vor meinem Laden die Köpfe ein. Nachbarn riefen die Polizei, ich versuchte, die Konflikte zu schlichten, aber mit Worten kam ich nicht weit. Also fing ich an, mich zur Selbstverteidigung mit meinen Kunden zu prügeln. Ich hatte in meinem Businessplan wirklich an alles gedacht. Und der Laden lief, in den Büchern. Ich hatte sogar Rücklagen gebildet, falls ich Probleme mit der Polizei bekommen hätte, weil ich gar keine Lizenz für einen solchen Laden besaß. Womit ich jedoch nicht rechnete, war die grenzenlose Dummheit junger Männer, die sich wegen eines Computerspiels an die Gurgel gingen. Ich hatte schnell die Nase voll und schloss den Laden nach nur vier Monaten wieder.

Dann war ich fast ein Jahr lang arbeitslos. Ich schmiedete neue Pläne, wollte ein Internetcafé aufmachen. Doch mein Bruder wollte das nicht. Mein Bruder hatte Angst vorm Internet. In Syrien gilt es als Tummelplatz der Terroristen. Er befürchtete, diese Terroristen würden dann in meinem Laden sitzen. Nichts mit Internet. Stattdessen schlug er mir vor, ich sollte eine Computerschule eröffnen. Ich glaubte nicht an diese Idee. Wir wohnten in einer Gegend, in der sich niemand für Computerkurse interessierte. Unsere Geschäftsräume lagen mitten in einem Wohngebiet. Es gab keine anderen Geschäfte, also auch keine Laufkundschaft. Ich hatte kein gutes Gefühl, auf der anderen Seite wollte ich aber endlich wieder arbeiten und Geld verdienen. Also hörte ich auf meinen Bruder. Etwa 1,5 Millionen syrische Pfund, damals etwa 30.000 Dollar, würde uns der Umbau der Geschäftsräume zu einer Computerschule kosten, hatte mein Bruder ausgerechnet.

Es wurden drei Millionen. Meine Befürchtungen bestätigten sich, wir fanden keine Schüler und ein knappes halbes Jahr nach unserer Eröffnung kam die Revolution ins Rollen. Es ging gar nichts mehr und ich verlor jeden Monat mehr Geld.

Gegen das Wort des Bruders.

So konnte es nicht weitergehen. Also setzte ich mich über die Worte meines Bruders hinweg und bot den Menschen die Möglichkeit, bei mir ins Internet zu gehen. Heimlich und ohne Lizenz. Plötzlich brummte der Laden wieder. Trotz Krieg, Krise und Revolution, oder wahrscheinlich genau deswegen, stiegen meine Umsätze Monat für Monat. Ich machte bald 2.500 Dollar, mit nur einem Internetzugang. Hätte man mich erwischt, wäre ich meine Computer losgewesen und wahrscheinlich für ein Jahr oder länger ins Gefängnis gegangen. Mein Glück war, dass in dieser Zeit kein Polizist mehr den Nerv oder die Zeit hatte, sich um derartige Kleinigkeiten wie ein illegales Internetcafé zu kümmern. Außerdem arbeiteten viele meiner Kunden im Auftrag der Regierung, das schützte mich.

Bis zum Sommer 2014 ging das gut. Dann fiel jeden Tag der Strom aus, bald hatten wir täglich nur noch vier Stunden Strom. Ich kaufte einen Generator, aber das Ding war aus China und ging ständig kaputt. Nun war ich den halben Tag damit beschäftigt, den Generator wieder in Gang zu bringen. Ich hatte in den vergangenen vier, fünf Jahren, in denen das Geschäft gut lief, Geld für meine Operationen sparen können. Nun rann mir dieses Geld wieder durch die Finger und wurde jeden Tag weniger. Außerdem waren fast fünf Jahre vergangen, in denen sich nichts an meinem gesundheitlichen Zustand änderte. Die Reparatur des Generators kostete mich bereits 250.000 syrische Pfund. Ende 2014 verließ meine Familie Damaskus. Mein Geld war fast alle. Um mein Geschäft wieder in Gang zu bringen, wollte ich mir Geld leihen. Ich fand auch jemanden, der bereit war, mir auszuhelfen. Allerdings telefonierte dieser Geldgeber zuvor mit meinem Bruder, der ihn davon abbrachte. Mein Plan platzte und ich verlor immer mehr Zeit. Ich wollte Geld für meine Operationen verdienen, aber nichts ging mehr. Also fing ich an, alles zu verkaufen, was von Wert war. Computer, Möbel, die Klimaanlage. Damit verdiente ich eine Million syrische Pfund. Doch nach Jahren der Revolution waren auch das nur noch 4.000 Dollar. Ich nahm, was ich kriegen konnte, und setzte mich nach Libanon ab. Dort beantragte ich ein Visum für die USA, wurde aber abgelehnt, obwohl ich bereits Jahre dort gelebt hatte, dort zur Schule ging.

Libanon – der erste Versuch.

Ich kann heute gar nicht mehr genau sagen, wann ich nach Libanon gegangen bin. Ich habe so viel Zeit vergeudet in Syrien, dass ich die vergangenen Jahre nur schwer rekonstruieren kann. Es muss im Herbst 2014 gewesen sein. Kaum angekommen in Beirut, machte ich mich auf den Weg zur protestantischen Gemeinde. Ich hoffte, meine Glaubensbrüder könnten mir helfen, ein Visum für die USA zu bekommen. Sie sagten mir auch, dass sie eine Delegation aus den USA erwarteten, ich mich ein wenig gedulden müsste. Also wartete ich. Nach zwei Monaten ging ich wieder hin, erkundigte mich, ob es Neuigkeiten gäbe. Ich sagte auch, dass ich Schmerzen hatte, meine Operationen bräuchte. Plötzlich fragten sie mich, welcher Religion ich angehörte. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Warum sollte ich zu den Protestanten gehen, wenn ich keiner wäre. Wir – meine Familie – sind seit 300 Jahren protestantische Christen. Sie aber dachten die ganze Zeit, ich wäre Muslim und rührten deshalb die ganzen zwei Monate keinen Finger für mich. Ich merkte, dass ich auch hier verloren war. Ich bat den Gemeindevorstand noch um ein offizielles Schreiben in englischer Sprache, das meine Situation wiedergab, meinen Werdegang nachzeichnete und unbedingt vermerkte, dass mir die Ärzte in Syrien nicht mehr weiterhalfen. Ich hoffte, ein solches offizielles Schreiben würde die Karten in meinen Bemühungen um ein US-Visum neu mischen.

Mit diesem Schreiben vereinbarte ich also einen neuen Termin bei der US-Botschaft, wartete einen weiteren Monat auf meine Anhörung und wurde abermals abgelehnt mit der Begründung, dass mir die US-Botschafter nicht glaubten, dass ich ihr heiliges Land nach Ablauf meines Visums freiwillig wieder verließe. Dass einer ihrer Landsmänner mir vor ein paar Jahren mit einer Schrotflinte das halbe Gesicht weggeschossen hatte, spielte für sie keine Rolle mehr.

Ich ging wieder zurück nach Syrien. Mein Geld wurde von Monat zu Monat weniger. Ich zerbrach mir acht Monate lang den Kopf, bis ich den Mut fasste, Syrien in Richtung Europa zu verlassen. Im Oktober 2015 startete ich meine Reise. Gemeinsam mit drei meiner Cousins fuhren wir mit dem Bus nach Beirut.

FORTSETZUNG FOLGT…