Teil 2:

„Ich war in der Lage zu erzählen, was mir widerfuhr. Auch anderen. Das schützte mich.“

NAORS,

28 JAHRE ALT,

LEDIG,

POET, WORTVERKÄUFER, TRÄUMER

Ich beobachtete, wie mein Schmuck in die Tasche eines Polizisten wanderte. Ich rannte zu ihm, sah sofort, dass meine Goldkette fehlte. Er schubste mich weg. „Don’t touch me. Stop!“, brüllte ich ihn an und er wich zurück. Mein Englisch beunruhigte ihn. Ich war in der Lage zu erzählen, was mir widerfuhr. Auch anderen. Das schützte mich. Er ließ von mir ab, ich nahm ihm meine Bauchtasche weg. Darin war alles, was ich brauchte. Geld, Pass und das, was ich seit meinem Aufbruch in Damaskus mein Herz und mein Gedächtnis nenne – mein Telefon.

An der Grenze von Syrien zu Libanon behandelte uns die Polizei wie Dreck. Vaterlandsverräter. Doch aufhalten konnten sie uns nicht. Wir hatten alle Papiere. Am Flughafen von Beirut traf ich meine Schwester. die mich noch verabschieden wollte. Im Morgengrauen, gegen 5 Uhr, startete unser Flieger nach Izmir. Der Flug dauerte knapp zwei Stunden. Nach der Landung nahmen wir einen Zug in ein kleines Küstenstädtchen und machten uns sofort auf die Suche nach einem Schlepper.

In der dritten Nacht unserer Reise warteten wir am Strand auf den Befehl eines Fremden, unser Boot zu Wasser zu lassen. Mit 50 anderen Menschen. Nach langen vier Stunden musste plötzlich alles ganz schnell gehen. Wir schleppten das schwere, mit Gepäck beladene Boot, über die Felsen ins Wasser. Als wir den Motor starteten, war uns die Polizei bereits dicht auf den Fersen. Sie richteten einen Wasserwerfer auf unseren Motor, bis er „absoff“. Erster Versuch gescheitert. Zurück am Strand durchsuchte die Polizei unser Gepäck. Einer der Passagiere hatte noch gefilmt, wie die Polizei unser Boot kentern ließ und den Film direkt bei Youtube hochgeladen. Dafür kassierte er nun Prügel.

Ich beobachtete, wie mein Schmuck in die Tasche eines Polizisten wanderte. Ich rannte zu ihm, sah, dass meine Goldkette fehlte. Er schubste mich weg. „Don’t touch me. Stop!“, brüllte ich ihn an. Er erschrak. Englisch beunruhigte ihn. Ich war in der Lage zu erzählen, was mir widerfuhr. Auch anderen. Er ließ von mir ab und ich entriss ihm meine Bauchtasche. Darin war alles, was ich brauchte. Geld, Pass und das, was ich seit meinem Aufbruch in Damaskus mein Herz und mein Gedächtnis nenne – mein Telefon.

Der zweite Versuch.

Schon in der folgenden Nacht starteten wir einen zweiten Versuch an einer anderen Uferstelle. Wieder warteten wir einige Meter vom Wasser entfernt. Riesige Mückenschwärme fielen über uns her. Von 23 Uhr bis 8 Uhr zerstachen uns die Biester, nur unser Boot kam nicht. Am Morgen erfuhren wir, dass wir noch einen Tag und die kommende Nacht abwarten müssten. Ich geriet in Streit mit dem Mann, der uns das sagte. Ich hatte keine Lust, mich weitere 24 Stunden von Mücken zerstechen zu lassen.

Gemeinsam mit meinen Cousins, die in einigen Kilometern Entfernung ausharrten, beschloss ich, zurück in die Stadt zu gehen. Wir liefen die Landstraße entlang, als die Polizei neben uns anhielt. Sie fragten, ob wir Touristen wären oder lebensmüde, weil wir allein durch diese menschenverlassene Gegend liefen. Ich sagte ihnen, wir wären nicht auf Wanderurlaub, sondern auf der Flucht. Und dass wir nach Griechenland wollten.

Zeitgleich telefonierte mein Cousin mit dem Mann, dem wir für unsere Mittelmeer-Passage Geld anvertraut hatten. Er schickte zwei Taxis los. Es dauerte eine Stunde, die Polizei wartete mit uns und ich schlief am Straßenrand. Die Taxis brachten uns nicht zurück in die Stadt, sondern in die Berge. Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 23 Uhr, fuhren uns die Taxis zurück an den Strand. Wieder warteten wir vier Stunden, bis es endlich losgehen sollte. Wir liefen los und der Polizei in die Arme.

Es waren die Polizisten, die wir bereits morgens getroffen hatten. „Ey, du warst doch heute schon mal hier?“, fragten sie mich lachend. Ich antwortete: „Ja, schön, sie wiederzusehen. Ich hatte mich heute Morgen nicht verabschiedet, weil ich so verschlafen war. Das wollte ich nachholen.“ Wir lachten. Die Polizisten mochten mich. Sie sagten, dass sie uns nicht aufs Revier brächten, wir den Ort aber verlassen müssten. Zwei der Familien, die mit uns auf das Boot warteten, hatten sich in den Büschen versteckt. Ich wollte sie holen: „Kommt raus, wir sind hier. Alles ist gut! Die Polizisten sind gute Menschen.“ Keine Antwort. Ich wiederholte, was ich sagte. Dann kam eine Antwort. „Bist du sicher? Wenn die Polizisten uns verhaften, bring ich dich um.“ Ich konnte sie überzeugen. Ein Bus, der jeden von uns 25 Dollar kostete, brachte uns zurück in unser Küstenstädtchen.

So tun, als wäre es Urlaub.

Ich war hundemüde. Fünf oder sechs Tage seit Damaskus, ordentlich geschlafen hatte ich nicht mehr. Wir beschlossen, einige Tage Kraft zu tanken. Ich besorgte mir eine Shisha, zwei, drei Bier und tat für ein paar Stunden so, als wäre es Urlaub.

Glücklicherweise war das Geld, das wir für die Fahrt übers Meer bezahlt hatten, noch nicht verloren. Jeder von uns hatte einem Mittelsmann in der Türkei 1050 Dollar gegeben. 1000 Dollar für den Schlepper, 50 Dollar für den Mittelsmann. Sobald wir die griechische Küste erreicht hatten, sollten wir den Mittelsmann kontaktieren. Erst dann bekam der Schlepper sein Geld. Eine Erfolgsprovision. Diese Mittelsmänner machten gerade das Geschäft ihres Lebens.

In der dritten Nacht nach unserem letzten gescheiterten Versuch stiegen wir mit 50 Leuten auf die Ladefläche eines Müllautos. Wir durften nicht reden, es war bitterkalt. In der ersten Stunde der Fahrt schwiegen alle, in der zweiten Stunde fingen wir an, uns leise zu unterhalten. Nach drei Stunden machten die ersten Leute Fotos mit ihren Handys. In der vierten Stunde schien alles egal. Alle redeten, Kameras blitzten und niemand kümmerte sich mehr darum, dass wir uns ruhig verhalten sollten. Nach fast fünf Stunden kamen wir endlich an.

Zig Busse und Laster luden dort Leute ab. Einige machten offenes Feuer am Strand. Eine dumme Idee. So konnten wir auch gleich die Küstenwache rufen. Wir warteten bis 5 Uhr morgens, pumpten ein Schlauchboot auf und ließen es zu Wasser. Wir nahmen nur 35 Personen auf unser Boot, weil wir ahnten, dass der Motor mehr nicht schafft.

Schon nach wenigen Metern stellte sich heraus, dass der Mann, der unser Boot steuerte, ein kompletter Vollidiot war. Vermutlich besoffen. Oder wirklich dumm. Er schaute hinaus aufs dunkle Meer, fuhr dabei aber rückwärts und merkte es nicht. Ich sah uns schon in die Felsen hinter uns krachen, 40 Meter, 30 Meter, 20 Meter. Mein Cousin schrie ihn an, wir nahmen ihm das Steuer ab und brachten unser Boot auf Kurs. Eine Viertelstunde später drang Wasser ins Boot und bald gab der Motor auf.

In Seenot.

Zwei meiner Cousins sprangen ins Wasser, um unser Boot mit Muskelkraft nach Griechenland zu ziehen. Ein Himmelfahrtskommando. Ich schöpfte Wasser. Ein Kampf gegen Windmühlen. Panisch fingen Passagiere an, Gepäck über Bord zu werfen. Blindlings flogen Taschen über die Reling. Gestandene Kerle, die Schiss hatten wie kleine Mädchen. Als mein Cousin, der im Wasser war, sah, dass jemand seine Jacke über Bord warf, schwamm er hinterher. Sein ganzes Geld war darin. Er trieb schnell ab. Wir warfen ihm ein Seil zu, aber er bekam es nicht zu fassen. Mein anderer Cousin schwamm ihm hinterher und geriet in die gleiche Bredouille.

Wir warfen noch ein Seil, ohne Glück. Einer meiner Cousins im Wasser rief seinen kleineren Bruder, der noch im Boot saß. Nun musste er handeln und sprang auch noch hinterher. Ich schöpfte immer noch Wasser aus dem Boot und konnte es nicht glauben. Wir warfen weitere Seile. Von vier Seilen fingen sie immerhin eines. Doch schafften wir es bei dem Seegang nicht, sie wieder heranzuziehen. Seit zwei Stunden versuchte ich nun, das Boot vor dem Kentern zu bewahren. Ich war vollkommen fertig, wollte weinen, aber auch dafür fehlte die Kraft. Aufhören konnte ich nicht, weil wir sonst nach wenigen Minuten untergegangen wären.

Schon viel früher, als die ersten Rinnsale ins Boot liefen, hatten einige Passagiere die Polizei gerufen. Jetzt tippten alle wie verrückt auf ihren Handys herum, sendeten GPS-Daten an Bekannte. Meine Cousins waren nun schon fast eine Stunde im Wasser. Ich konnte sie nicht mehr sehen, als die Küstenwache eintraf. Ich sagte ihnen sofort, dass drei Männer über Bord waren. Minutenlang sahen wir das Polizeiboot in der Ferne hin und her fahren. Nach einer Viertelstunde hatten sie meine Cousins gerettet. Unsere Mitreisenden drängelten auf das Polizeiboot, bis ich der Letzte auf dem Wrack war. Ich fing an, die übrigen Koffer hinüberzuwerfen. Meine Tasche fehlte, zwei Taschen meiner Cousins. Dann wollte auch ich das Boot verlassen. Ich griff nach der Leiter, als mich eine riesige Welle gegen das Boot drückte. Mein Bein war zwischen den Booten eingeklemmt, bis mich ein Polizist an Bord zog. Mein Schienbein blutete, aber ich spürte keinen Schmerz. Ich war klitschnass und wir hatten nichts mehr außer unseren Klamotten, die wir am Leibe trugen.

Das Polizeiboot fuhr sehr schnell, Wellen eisigen Wassers schlugen uns ins Gesicht. Jedes Mal, wenn einer einen Unterschlupf vor Wind und Wasser suchte, fauchten die Polzisten ihn an und schoben ihn zurück auf Deck. Nur einigen Frauen und mir erlaubten sie, dass wir uns ein trockenes Plätzchen suchten. Ein Polizist kam zu mir und sagte: „Ruh dich aus, du bist ein tapferer Mann.“

Zurück in der Türkei landeten wir wieder auf dem Polizeirevier. Hunderte Boote waren mit uns in See gestochen, der Polizei war es vollkommen egal. Sie ließen alle ziehen und griffen nur noch ein, wenn eines der Boote in Seenot geriet. Wir hatten einfach Pech und nicht einmal mehr etwas zum Anziehen. Der Bruder eines syrischen Diplomaten nahm uns für kurze Zeit bei sich auf. Er konnte kaum glauben, dass wir schon so oft gescheitert waren. Nun wollte er uns bei der Suche nach einem fähigeren Schleuser helfen. Wir fielen in die Betten.

Der vierte Versuch.

Bei unserem vierten Versuch fuhren wir mit Taxis ans Meer. Am Strand warteten wir bis etwa zwei Uhr morgens, bis wir in See stachen. Unser Begleiter sagte, dass es dort viele Felsen unter Wasser gab. Ich saß vorn im Boot und sollte nach diesen Felsen schauen. Nur sah ich rein gar nichts, es war finsterste Nacht. Nach einer Stunde Blindflug liefen wir auf. Wieder sprang einer meiner Cousins ins Wasser, schob das Boot vom Felsen und wir konnten weiterfahren. Zwei Stunden über das offene Meer. Dann setzte der Motor aus.

Wir waren ja nun schon Profis. Also hatten wir Ruder mitgenommen. Wir ruderten, bis nach einer halben Stunde der Motor wieder ansprang, um nach einer weiteren Stunde wieder auszugehen. Chios, die griechische Insel, war bereits zu sehen. Wir ruderten weiter. Zwischendurch ging der Motor immer mal wieder kurz an, aber auch dann kamen wir nur langsam voran. Für die letzten 500 Meter brauchten wir knapp zwei Stunden. Als das Wasser flacher wurde, sprangen wir hinein und rannten an den Strand. So viele Versuche, so viele Strapazen. Wir hatten es geschafft.

Gegen fünf Uhr morgens gingen wir an Land und mussten bis zum nächsten Tag, knapp 30 Stunden, auf unsere Papiere warten. In jedem Land, das wir durchquerten, mussten wir uns ein Dokument besorgen, das uns des Landes wieder verwies. Mit unseren Papieren liefen wir schnell zum Hafen, um noch auf eines der großen Schiffe zum griechischen Festland zu kommen. Aber für diesen Tag waren alle Tickets verkauft. Wir holten uns in einem miesen Camp ein paar Decken und schliefen in einem Park. Am nächsten Morgen kauften wir unsere Fährtickets, 45 Euro pro Person, und verließen Chios.

Weiter auf der Landroute.

Zwölf Stunden dauerte die Überfahrt nach Kavala. Dort versorgten uns Helfer mit Regencapes und wiesen uns den Weg zu einem Bus, der uns für 30 Euro nach Evzoni an der mazedonischen Grenze fuhr. Die Polizei ließ nur grüppchenweise Leute nach Mazedonien. Als wir dran waren, liefen wir etwa eine halbe Stunde in ein Camp. Man nahm uns die Papiere ab, tauschte sie nach zwei Stunden gegen neue und wieder stiegen wir in einen Bus zur mazedonisch-serbischen Grenze, wo es zuging wie auf einem Basar. Essen, Kleidung, Getränke. Seit Monaten machten die Leute hier Geschäfte mit den Flüchtlingen. Die Fahrt nach Belgrad kostete uns wieder 30 Euro. Ich mochte Serbien nicht. Die Leute waren unfreundlich, Belgrad eine hässliche Stadt. Fast zwölf Stunden standen wir vor einem Belgrader Amt in knöcheltiefen Pfützen. Es regnete, war kalt, die Polizisten trieben uns mit Schlagstöcken zusammen. Ich versuchte, kooperativ zu sein. Aber viele andere Menschen in der Schlange pöbelten. Das Echo traf alle.

Nach sieben Stunden kamen wir endlich in das Gebäude, standen aber weitere vier Stunden in der Schlange. Die Leute dort arbeiteten demonstrativ langsam, quatschten, rauchten. Reine Schikane. Wir hatten Glück. Ein Mann kam aus einem Büro auf uns zu, fragte, ob wir einen Pass hätten und bat uns, ihm unauffällig zu folgen. Das versuchten wir, doch ein fremder Mann aus der Schlange bekam mit, was vor sich ging, schubste uns beiseite und drängelte sich zu dem Mann ins Büro. Ich bat ihn, Ruhe zu bewahren, aber er hörte nicht. Der Mann schickte ihn sofort wieder raus und verschloss seine Tür vor unserer Nase. Nach etwa zehn Minuten bat uns der Mann erneut herein. Er gab uns unsere Papiere und wir konnten endlich gehen.

Kroatien. Ungarn. Österreich.

Mit einem Bus fuhren wir bis kurz vor Kroatien, stiegen dort um und überquerten die Grenze. Zu Fuß ging es weiter in ein riesiges Camp der Vereinten Nationen. Wir schliefen unter freiem Himmel, zwischen zwei Zelten, die uns vor dem Wind schützten. Wir aßen Fischkonserven. Am Morgen mussten wir paradoxerweise anstehen, um das Camp zu verlassen. Sechs Stunden Gedränge, bis wir endlich draußen waren. Ein Bus fuhr uns nach Ungarn. An der Grenze warteten wir drei Stunden im Bus auf einen der beiden Züge, die rund um die Uhr Menschen von der kroatischen zur österreichischen Grenze durchs Land fuhren. Als der Zug kam, durchsuchte die Polizei unser Gepäck. Sie nahmen uns unverpacktes Essen ab und konfiszierten alles, was zur Waffe taugte. Sogar Kugelschreiber. Ein Kleinbus brachte uns schließlich zu einem steinalten Bummelzug, der für die kürzeste Strecke durch Ungarn zwölf Stunden brauchte.

Vor der österreichischen Grenze standen wir mitten im Nirgendwo. Niemand wusste, wie es weiter geht, bis uns nach zehn Minuten ein Mann mit einem Handzeichen bedeutete, ihm zu folgen. Hunderte Menschen liefen ihm hinterher durch die Straßen eines verschlafenen Dorfes. Nach fünf Minuten hielt ein Polizeiauto neben uns. Der Mann stieg ein. Langsam startete das Polizeiauto und wir folgten, eine Stunde lang zu Fuß. Wie aus dem Nichts tauchten plötzlich Menschen auf, empfingen uns mit Essen, Kleidung, Süßigkeiten, Früchten. Wir nahmen, was wir tragen konnten.

Ich bekam endlich eine Jacke. Dann stellte uns die Polizei vor die Wahl, ob wir auf einen weiteren Bus warten oder mit einem der Taxis, die bereit standen, weiterfahren wollten. Die Schlange beim Bus war elendig lang und der Wind fühlte sich an, als schnitt er einem die Haut auf. Ich stritt mit meinen Cousins. Der Bus war kostenlos, die Taxis sehr teuer. Allerdings hätten wir auf den Bus Stunden gewartet. Seit wir Libanon verlassen hatten, war ich ständig im Streit mit meinen Cousins. Wir kämpften mit Worten, aber wir schlugen uns dennoch zusammen durch. Mir war in meinem Leben noch nie so kalt wie in Österreich. Zu sechst zahlte jeder schließlich 50 Euro für die Fahrt mit dem Taxi bis nach Wien.

Ankunft in Wien.

Am Wiener Hauptbahnhof hatte man ein ganzes Gleis nur für die Ankunft von Flüchtlingen eingerichtet. Die Österreicher waren sehr gut organisiert. Man konnte sich sogar von Rechtsanwälten kostenfrei beraten lassen. Auch gab es Essen, Hygieneartikel, Kleidung. Wir konnten unsere Telefone aufladen und an Computern nach Menschen suchen, die wir verloren hatte. Ein weiterer Cousin von mir war da bereits seit zwei Wochen in Wien und wohnte in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Er nahm uns mit, wir duschten, aßen und schliefen wie Steine.

Nach einer Nacht mussten wir uns entscheiden, ob wir in Wien bleiben wollten. Anders als meine Cousins floh ich nicht nur vor den Zuständen in meiner Heimat, sondern hoffte auch auf ärztliche Versorgung. Ein Cousin wollte, dass auch ich in Österreich bleibe, ein anderer riet mir, nach Deutschland zu gehen. Ich fragte einen der Rechtsanwälte am Bahnhof. Er sagte, dass es in beiden Ländern sehr gute Ärzte gäbe. Schließlich telefonierte ich mit einem anderen Cousin, den seine Reise nach Schweden verschlagen hatte. Er schwärmte, Schweden wäre das beste Land in ganz Europa. Ich dachte an meine Schwester, die auch in Schweden lebte. Sie besaß eine Aufenthaltserlaubnis, hatte sogar einen Sohn, der in Schweden zur Welt kam. Dort müsste ich nicht ganz von Null anfangen.

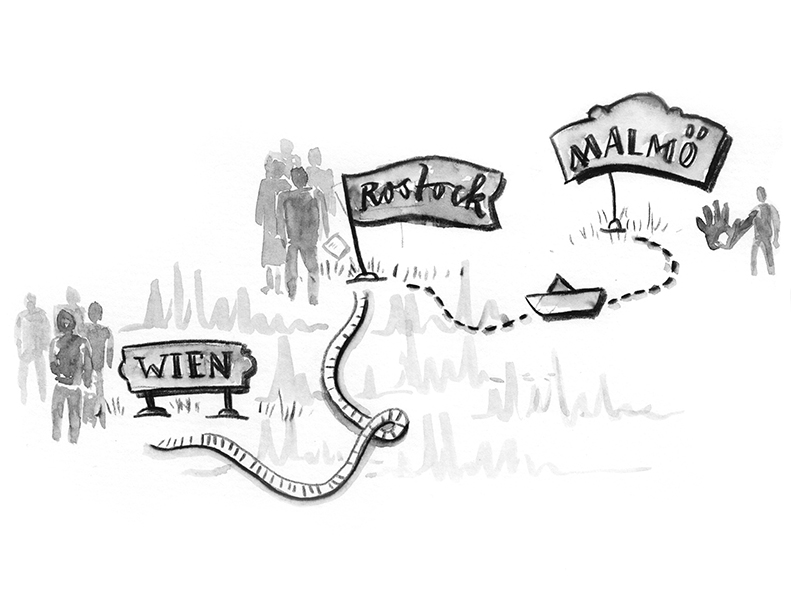

Aufbruch nach Schweden.

Zwei meiner Cousins blieben in Wien, zwei andere waren bereits nach drei Tagen weiter nach Deutschland gefahren. Nach acht Tagen in Wien startete ich mit dem Zug nach Hamburg. Ziel: Schweden. An der Grenze nahm die deutsche Polizei meine Fingerabdrücke. In Hamburg boten mir zwei Leute ihre Hilfe an, schienen aber noch viel verlorener als ich. Zwei Stunden später saß ich im Zug nach Rostock. Am Überseehafen bekam ich kein Fährticket, weil man meinen Pass nicht akzeptierte. Ich traf aber Menschen, die für eine Flüchtlingsorganisation arbeiteten. Sie brachten mich in eine Unterkunft und kümmerten sich um meine Überfahrt. Zurück am Hafen traf ich zufällig einen Freund, der früher in Damaskus in meinem Viertel lebte. Kleine Welt. Wir gingen zusammen aufs Schiff.

Im Hafen von Malmö machte die schwedische Polizei eine Durchsage. Wer ohne gültige Reisedokumente war, sollte auf dem Schiff bleiben. Wir warteten, bis uns ein Polizist zu einem Bus brachte, der ins Stadtzentrum fuhr. Dort landeten wir in einem Hotel, das nun als Flüchtlingsunterkunft aus allen Nähten platzte. Ich suchte die Adresse meiner Schwester auf einer Karte, hatte aber nicht den blassesten Schimmer, wo ich war. Ich wusste, dass meine Schwester auch im Zentrum lebte, und fragte einen Polizisten, ob ich zu ihr könnte. Durfte ich nicht. Der Freund, den ich am Hafen traf, bot mir an, meine Schwester mit seinem Telefon anzurufen. Also fragte ich eine Mitarbeiterin nach der genauen Adresse der Unterkunft. Wir hatten keinen GPS-Empfang. Sie schwieg, behauptete, sie dürfe es mir nicht sagen. Ich rief meine Schwester an und bat die Dame erneut, ihr zu sagen, wo sie mich fand. Sie sträubte sich, ich insistierte. Bis sie irgendwann sagte: „Ich kann dir leider nicht sagen, dass wir uns im Bezirk…“ Sie führte ihren Satz laut und deutlich mit der genauen Adresse der Unterkunft zu Ende. Zehn Minuten später war meine Schwester da.

Zwei Wochen Schweden.

Sie lebte schon seit drei Jahren in Schweden, sprach mit den Beamten, ließ nicht locker und kämpfte sich bis zum Leiter vor. Ihm gegenüber äußerte sie die Befürchtung, dass man mich in eine andere Stadt brächte, obwohl ich doch hier in Malmö Verwandte habe. Der Leiter ließ Fotos von mir machen, gab mir einen vorläufigen Pass. Dann durfte ich mit meiner Schwester gehen. An meinem zweiten Tag in Schweden ging ich zur Einwanderungsbehörde. Ich wollte unbedingt bleiben. 16 Tage sollte ich auf meine Registrierung warten. Zwei schöne Wochen. Wir schauten uns die Stadt an, besuchten Freunde. Mein Cousin, der auch in Schweden lebte, kam extra angereist und blieb vier Tage. Langsam merkte ich aber, dass auch in Schweden alles nicht so leicht war, wie es aus der Ferne schien. Es gab kaum legale Arbeit für Flüchtlinge. Es sollte ein Jahr dauern, bis man überhaupt erfuhr, ob man bleiben dürfe. Das Gesundheitssystem, für mich ein wichtiger Aspekt, war wohl auch nicht sonderlich schnell. Jemand erzählte mir, er hatte sechs Monate auf einen Arzttermin gewartet. Auch meine Schwester wurde von einem Zahnarzt trotz Schmerzen nach Hause geschickt. Ihre Wunde entzündete sich. Das machte mir Angst. In mir reifte die Entscheidung, Schweden wieder zu verlassen. Ich suchte einen Ort, der mir eine Perspektive bot. Ich hatte doch Syrien nicht hinter mir gelassen, um an einem anderen Ort in der Welt wieder in eine ausweglose Situation zu geraten.

Zurück in Deutschland.

Nach 15 Tagen Schweden stand ich wieder am Rostocker Überseehafen. Zwei Männer boten mir ihre Hilfe an. Ich weiß nicht, warum – aber überall wollten mir Menschen helfen. Möglicherweise weil ich immer darauf achte, nett zu sein. Meine einzige schlechte Erfahrung auf der gesamten Reise machte ich mit dem türkischen Polizisten, der mir meinen Schmuck gestohlen hatte.

Die beiden Männer fuhren mich zu einer Unterkunft in Rostock. An meinem zweiten Tag dort brachte uns ein Bus in eine Militärkaserne. Ein Arzt untersuchte mich. Am dritten Tag fuhren wir eine Stunde weiter, in eine kleine Stadt. Ich wollte wegen meiner Verletzungen nicht nach Hamburg, Berlin oder in eine andere Großstadt. Die Registrierung dort würde mich mehr Zeit kosten als in einer kleinen, wusste ich. Die Mitarbeiter der Unterkunft vermerkten mein Anliegen in ihren Papieren. Dann sollte ich trotzdem nach Berlin. Die Security war sehr ruppig. Jedes Mal, wenn man sie ansprach, erntete man ein harsches „Psst!“. Als man mich aus der Unterkunft abholen wollte, versteckte ich mich. Mein Zug war bereits abgefahren, als die Security mich fand. Sie warfen mich aus dem Camp. Ich stand in der norddeutschen Pampa und weinte.

Das Kreuz mit der Religion.

Ein freiwilliger Helfer kam zu mir, versuchte, die Security zu überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Keine Chance. Er bot mir für eine Nacht ein Zimmer in seinem Haus an. Er war Deutscher, eigentlich Christ, aber zum Islam konvertiert. Im gleichen Haus lebte seine Schwester mit ihrem Mann, einem Franzosen und ebenfalls Muslim. Sie missionierten mich eine halbe Nacht lang. Als einst sehr gläubiger Christ hatte ich meine Religion nach allem, was ich erlebt hatte, verloren. Mein Glaube hat heute nichts mehr mit den Lehren zu tun, die in Büchern stehen. Ich blieb diplomatisch, versuchte die Diskussion von der Religion zur Philosophie zu lenken. Ich ging in dieser Nacht ein Stück mit ihnen, hörte ihnen zu, blieb dabei aber ganz bei mir – auf Distanz zur Religion.

Nach Berlin.

Am nächsten Tag sagten sie, ich könnte bleiben. Aber ich musste nach Berlin, um meine Meldefrist nicht verstreichen zu lassen. Im Zug traf ich drei Syrer, die sich ebenfalls in Berlin melden sollten. Im gleichen Camp. Wir blieben zusammen. Das Berliner Camp hatte allerdings keinen freien Platz. Wir fuhren nach Moabit zu einer Notunterkunft, blieben dort eine Nacht. Andere Bewohner schmiedeten Pläne. Bleiben, weiterreisen, abwarten. Es hieß, in Halberstadt bekäme man seine Papiere schnell. Dagegen sprach das Gerücht, dass man als Flüchtling dort nicht willkommen wäre.

Ich war müde, körperlich ein Wrack und beschloss, mich nach so vielen Wochen Flucht zu ergeben. Ich blieb in Berlin. Ich fragte in der Notunterkunft, ob es für Fälle wie mich – mit meinen Verletzungen – Härtefallregelungen gab. Sie schickten mich zur Caritas, die mich ins Krankenhaus. Mein Körper war gezeichnet von der langen Reise. Schmerzen, heftige Entzündungen im Mund, außerdem plagten mich starke Bauchschmerzen. Ich hoffte, dass man mir nun helfen würde, dass ich meine OPs bekäme. Sechs Tage lang vertröstete man mich jedoch, sie sagten, dass ich erst gesunden müsste. Als es mir besser ging, wurde ich entlassen. Ohne OP.

So etwas wie ein Zuhause.

Wieder gab es in meinem Camp keinen Platz für mich. Wieder wusste ich nicht, wohin. Ich blieb eine Nacht auf der Straße und ging am nächsten Morgen zurück zur Caritas. Nach einer weiteren Nacht in der Moabiter Notunterkunft bekam ich einen Termin beim Sozialamt. Dort nahm man meinen Pass, meine Krankenhausunterlagen, fotografierte und untersuchte mich. Von 8 bis 14 Uhr dauerte dieses Prozedere. Ich bekam ein Dokument, mit dem ich eine Woche später zu einem anderen Amt sollte, und die Adresse einer Erstaufnahmeeinrichtung in der Wichertstraße. Eine Turnhalle. Die Vorstellung, dort länger bleiben zu müssen, machte mir Angst. Nicht wegen der Leute. Ich konnte nur nichts von dem essen, was es dort gab. Ich muss selber kochen können, wegen meiner Verletzungen. Nach einer Woche erhielt ich eine dreimonatige Aufenthaltserlaubnis. Dass ich meine Operation und eine Unterkunft brauchte, in der ich mich selbst versorgen konnte, interessierte niemanden.

Ich kehrte zurück in die Turnhalle, kaufte mir spezielles Essen. Im ersten Monat kostete mich das mehr Geld, als ich hatte. Dann lernte ich Henry kennen, einen Mitarbeiter der Unterkunft. Er erzählte mir von einem freien Zimmer in seinem Haus. Für vier Monate. Ich sagte sofort zu. In Henrys Haus lernte ich viele tolle Menschen kennen, die mir halfen, wo sie konnten. Wie eine große Familie. Weil ich keine Miete bezahlen musste, bekam ich etwas mehr Geld vom Lageso. Dafür hatte Henry gesorgt. Statt 109 Euro im Monat bekam ich nun 220 Euro und konnte mir mein Essen leisten. Als die vier Monate vorbei waren, besorgte Henry mir ein Zimmer in einer kleinen Pension direkt um die Ecke. Er wusste, dass ich nicht zurück in die Turnhalle konnte. Das Pensionszimmer kostete nun allerdings. Also ging ich zur Caritas und zum Lageso und bekam die Kosten für das Zimmer sogar genehmigt.

Zu der Pension gehört ein kleiner Laden, in dem ich viele neue Menschen getroffen habe. Sie geben mir das Gefühl, als würden sie mich schon lange kennen. Niemand spricht mit mir, als wäre ich der Neue oder der Flüchtling. Ich bin Teil einer Gemeinschaft geworden. Ich helfe im Laden, wo ich kann und in meinem Zimmer finde ich Ruhe, um Pläne zu schmieden. Ich weiß ziemlich genau, wohin mein Weg in Zukunft führen soll. Ob mein Plan aufgeht, steht und fällt mit einer Frage: Bekomme ich meine Operation?

FORTSETZUNG FOLGT….