„Voller Tatendrang kehrte ich zurück und lief voll gegen die Wand.“

H.A.,

47 Jahre alt,

verheiratet, zwei Kinder,

von Beruf technische Zeichnerin,

Restauratorin, Besitzerin einer Reitschule.

Auf einem Zeitstrahl symbolisiert eine gerade Linie ein Leben. Ich vermute daher, ein Zeitstrahl ist nicht das richtige Symbol für meine Realität. Meine Biographie ist gezeichnet von Umwegen, Haken, Extrarunden. Keine dieser Abweichungen vom geraden Weg bereue ich, weil sie mich zu der Person machen, die ich heute bin, zu einer stärkeren, weil ich gelernt habe, mit unerwarteten Wendungen umzugehen.

Ich bin das jüngste Mädchen von sieben Geschwistern, 1968 geboren. Nur einer meiner zwei Brüder ist noch jünger als ich. Die Wurzeln meiner Familie liegen auf dem Lande. Zwar lebten wir längst in einem Neubauviertel in der Stadt, wo auch ich zur Welt kam, aber seinen Landsitz hatte mein Vater nie aufgegeben. Sobald wir Kinder Ferien hatten, zogen wir für Wochen und ganze Sommer aufs Land.

Meine Schwestern und mein älterer Bruder mussten noch hinaus auf die Felder. Als ich alt genug war, hatte sich mein Vater von seinen Feldern getrennt und züchtete Hühner. Zwei riesige Ställe mit Federvieh, „wer Kinder hat, spart sich die Arbeiter“, sagte mein Vater immer. Also kümmerten sich jeweils drei von uns Kindern um einen dieser Ställe. Früh lernten wir, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Obwohl es sehr anstrengend war, hängen für mich sehr schöne Erinnerungen an dieser Zeit.

Arbeiten hatte ich bereits gelernt, also versuchte ich auch später, zu Schulzeiten, mein eigenes Geld zu verdienen. Ich malte Bilder von Garfield oder Snoopy und bastelte bunte Anstecker daraus. Meine Freunde, Klassenkameraden, bald auch Fremde rissen mir die Anstecker aus den Händen. Das Geld, das ich so verdiente, sparte ich für meine Reisen. Kleine Bildchen von Comicfiguren, die sich plötzlich alle ans Revers hefteten, haben mich bis nach Griechenland, Italien, Österreich gebracht.

Mein Abitur bestand ich nur mit Ach und Krach und so drängte sich der Numerus Clausus bald gnadenlos zwischen mich, meine Interessen und den Einzug in die Universität. Zeichnen war mein Talent, also dachte ich, im Studiengang „Technisches Zeichen“ an einer Fachhochschule vielleicht etwas daraus machen zu können. Ein Trugschluss, wie sich bald herausstellte. Dennoch biss ich mich durch und besuchte danach meine Schwester, die gerade im Ausland studierte. Mit meinem Abschlusszeugnis trug ich die Hoffnung im Gepäck, dass sich vielleicht auch für mich im Ausland eine Tür öffnete. Doch zwang mich mein bald auslaufendes Touristenvisum schließlich, das Land unverrichteter Dinge wieder zu verlassen.

Mein erster Kontakt mit der Archäologie.

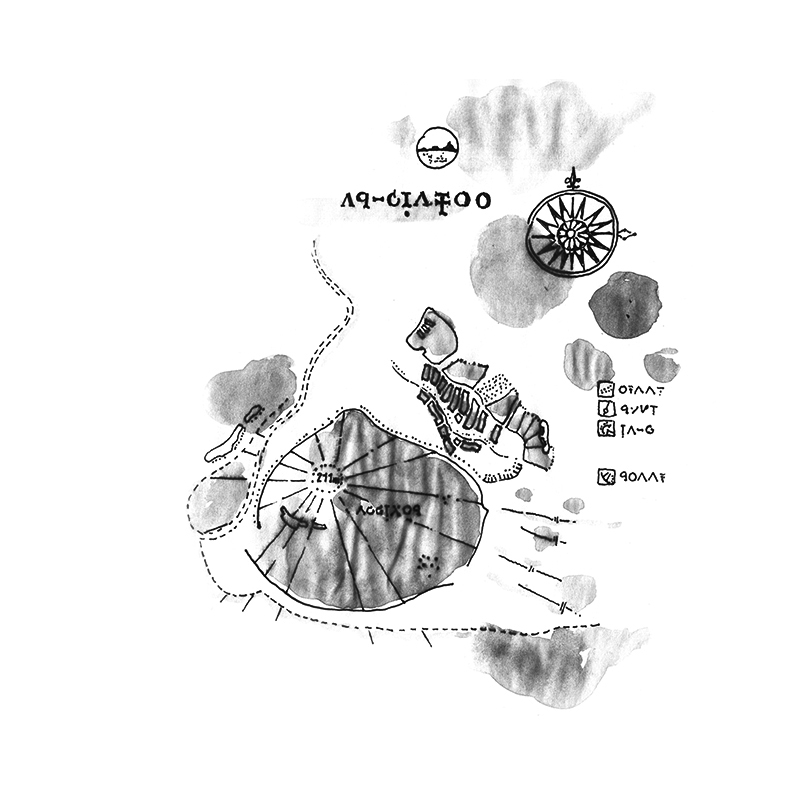

Zurück in der Heimat nahm ich eine Aushilfsstelle in einem Museum in Damaskus an. Meine Chefin, eine Professorin der Archäologie, beschäftige sich mit Funden aus dem Norden Syriens. Weil damals noch niemand diese Funde dokumentiert hatte, wollte sie eine Karte der über 300 Grabungsstätten in diesem Gebiet erstellen. Vier Monate lang saß ich auf dem Boden der Werkstatt und zeichnete diese Karte, auf einer sechs mal sechs Meter großen Leinwand.

Bei uns im Museum beäugte man uns kritisch, weil nicht wir, sondern die Franzosen eigentlich für das Gebiet zuständig waren, das wir nun in Eigeninitiative kartographierten. Auch gab es Kollegen, die unsere Bestrebungen einfach belächelten, uns nicht ernstnahmen.

Auf andere Resonanz traf unsere Arbeit in Idlib. Zur Eröffnung des dortigen Museums zeigten wir die Karte und ernteten Begeisterung. Dennoch druckte unser Museum in Damaskus nur eine verschwindend kleine, im Format sehr minimierte Auflage dieser Karte und erstickte unsere Hoffnung auf eine touristische Nutzung unserer Karte. Damit nicht genug, man betrog uns auch noch um unsere Urheberschaft, unsere Namen suchte man in der Veröffentlichung vergebens.

Zu meinem Glück wollte ein deutscher Professor, der seinerzeit in Idlib arbeitete, genauer wissen, aus wessen Feder die Karte stammt. Er fand mich und es stellte sich heraus, dass er gerade an seiner Universität in Hamburg die Promotion meiner Schwester betreute. Schon bald arbeitete ich für ihn, begleitete Grabungen, im ersten Jahr nur eine, dann mehrere pro Jahr. Ich zeichnete die Funde und versuchte mich in der Restaurierung. Eine Arbeit, die mir großen Spaß brachte. Das merkten auch meine Kollegen, die mich in der Idee bestärkten, noch einmal zu studieren.

Mein Studium in Deutschland.

Eine Freundin von mir war mit dem Sohn eines einflussreichen Mannes liiert. Einen Versuch war es wert: Ich bat sie, mir eine Bürgschaft ihres Schwiegervaters in spe zu besorgen. Es dauerte nur einen Tag, bis ich das Schreiben in den Händen hielt und nur einen weiteren Tag, bis ich auf dem Weg nach Deutschland war. Dort angekommen belegte ich zunächst ein Studienkolleg zur Anerkennung meines Abiturs und begann, Archäologie an der Freien Universität Berlin zu studieren.

Ich entdeckte meine Faszination für die Archäologie zuvor in der Praxis, bei Grabungen in der Heimat. Im Angesicht all der blassen Theorie, die nun in den Hörsälen auf mich einprasselte, wich meine Begeisterung schnell einer fortschreitenden Ernüchterung. Ich zog die Notbremse, wechselte nach nur einem Semester in das Fach „Restaurierung“ an der Humboldt-Universität und durchlebte abermals die gleiche Metamorphose, von großer Motivation zu ermüdender Langeweile. Ich musste mir eingestehen, dass diese Form der Wissensvermittlung, der Lehre meinem Wesen widersprach. Ich dürstete nach Praxis, doch bekam nur graue Theorie serviert.

Aufgeben stand nicht zur Debatte. Ich hörte vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) in Mainz und bemühte mich dort um eine Ausbildung. Die Plätze waren heiß begehrt, als ausländischer Student landete man am unteren Ende der Warteliste. Da die Ausbildungsplätze und somit die finanziellen Mittel des Museums schnell vergeben waren, man meine praktischen Vorkenntnisse aber würdigte, bot mir das RGZM eine unbezahlte Ausbildung an. Ich bekam die Chance, sämtliche Werkstätten des Museums zu durchlaufen, das klang für mich nach Praxisnähe, nach Handarbeit, nach learning by doing, wie ich es mir wünschte. Ich ging nach Mainz.

Existenzsorgen und vorzeitige Abreise.

Mein Abschied von Berlin kostete mich allerdings auch meinen Job und meine finanzielle Lebensgrundlage – im Sommer ging ich von der Universität aus auf dreimonatige Grabungen und zeichnete im Winter die Funde. Tagsüber arbeitete ich nun unbezahlt im Museum und das Geld wurde immer knapper, ich brauchte dringend einen Job. Nachtschicht bei McDonald’s. Meinen Kollegen blieb nicht verborgen, dass ich vollkommen überfordert war und bald lud mich der Museumsdirektor zu einem Gespräch. Auch er hatte von meinem Nebenjob erfahren und teilte mir mit, dass er das sehr unpassend fände. „Es tut mir leid, aber wir haben hier einen gewissen Ruf zu verteidigen“, sagte er. Ich versuchte ihm zu erklären, dass ich auf diesen Nebenjob angewiesen sei. „Dann sehen sie zu, dass sie ihr Geld auf andere Weise verdienen“, war seine Antwort. Dann lachte er und eröffnete mir, dass ich künftig Geld für meine Arbeit am Museum bekäme. Endlich konnte ich mich voll auf meine Ausbildung konzentrieren.

1997 hatte ich mit einer Ausnahme alle Werkstätten des Museums durchlaufen, als ich aus verschiedenen Gründen zurück nach Syrien musste. Ich arbeitete wieder als Restauratorin im Sommer bei Grabungen und im Winter in meiner Werkstatt im Museum von Damaskus. Meine Ausbildung in Mainz hatte ich immer im Hinterkopf, aber hier faszinierten mich die Projekte, an denen ich beteiligt war, gerade so sehr, dass ich vorerst in Syrien blieb.

Ich nahm an der Restauration des Schatzes von Qhatna teil, eine Königsgruft, die man in der Nähe von Homs fand. Mein nächstes Mammutprojekt war ein Archiv aus 120 Tontafeln, zerfallen in über 2000 Einzelteile, Arbeit für ein ganzes Jahr. Als ein Ende in Sicht war, kündigte mein Professor seinen Besuch in Damaskus an, um das Ergebnis zu begutachten. Er betrat meine Werkstatt und erblickte meinen sechs Wochen alten Sohn, der zwischen Tontafeln und Werkzeugen in seiner Trage lag. Er erklärte mich für verrückt, weil ich ihm nicht gesagt hatte, dass ich schwanger war. Die Arbeit hätte doch warten können. Ich sah in meiner Schwangerschaft allerdings keinen Grund, meine Arbeit zu unterbrechen. Stolz präsentierte ich ihm die Tontafeln. Wir fertigten Kopien an, die nach Deutschland gingen. Wo und in welchem Zustand die Originale in Syrien heute sind, weiß ich nicht.

Dinge zu Ende bringen, Neuanfänge wagen.

Nach fünf Jahren plagte mich noch immer das schlechte Gewissen, in Mainz nicht fertig geworden zu sein. Also ging ich 2002 noch einmal nach Deutschland und schloss meine Ausbildung ab. Als erste und einzige ausgebildete Restauratorin Syriens kehrte ich voller Tatendrang zurück nach Damaskus, musste aber schnell feststellen, dass dort niemand auf mich und meine Ambitionen wartete. Ich engagierte mich für die Gründung eines Instituts für Restaurierung im Museum in Damaskus, lief mit meinen Ideen aber voll gegen die Wand. Es fehlte an allem – an den richtigen Werkzeugen, an modernen Methoden und am Willen zur Modernisierung. Im internationalen Vergleich war unsere Arbeit eine Lachnummer, aber meine Vorschläge wollte niemand hören. Zeit für Plan B: Ich arbeitete wieder als selbständige Restauratorin bei Grabungen und in meiner Werkstatt im Museum. Die Arbeit im Museum blieb dabei ein Spießrutenlauf, weil man mir als Selbständige nicht einmal einen Museumsausweis gewährte.

Mittlerweile war auch meine Tochter zur Welt gekommen, die Kinder begleiteten mich zu den Grabungen. Was für mich selbstverständlich war, machte vielen meiner Kollegen Mut, wie sie mir später erzählten. Bei mir hatten sie gesehen, dass diese Arbeit auch mit Familie möglich ist, und sich ebenfalls für Kinder entschieden.

Dann kam das Jahr 2004, ein Schicksalsjahr für meine Familie und eine berufliche Wende für mich. Mein Mann hatte eine Fabrik, in der er Kleiderbügel produzierte. Große Teile dieser Fabrik brannten auf Grund einer Unachtsamkeit von einem seiner Mitarbeiter in einer Nacht ab. Ohne Zögern sagte ich bis auf eine alle anstehenden Grabungen ab, um den Wiederaufbau der Fabrik in die Wege zu leiten. Unweigerlich lernte auch ich nun die Arbeitsabläufe der Fabrik kennen und wurde allmählich zur Vertretung meines Mannes, wenn er geschäftlich unterwegs war. Im Gegenzug bekam ich eine eigene Werkstatt in der Fabrik. War mein Mann vor Ort, konnte ich hier an meinen Projekten arbeiten. Zu dieser Zeit restaurierte ich hauptsächlich im Auftrag großer Antiquariate in Damaskus.

Meine Reitschule und der nahende Zusammenbruch.

Auf einer Brache neben der Fabrik sammelte sich über Jahre hinweg bergeweise Sperrmüll. Als wir unserem Sohn ein Pferd kauften, kamen wir auf eine Idee: Wir befreiten das Gelände mühselig vom ganzen Unrat und schufen uns eine kleine, grüne Oase. Schnell kamen weitere Pferde hinzu, aus unserem kleinen Refugium wurde eine Reitschule. Wir engagierten Reitlehrer, richteten Sommercamps aus, veranstalteten selbst Turniere und fuhren zu offiziellen Turnieren anderswo. Aus einer Leidenschaft, die unsere ganze Familie teilte, hatte ich mir nun einen Beruf gebastelt, mit meiner eigenen Reitschule. Wir hatten 25 Pferde.

Anfang des Jahres 2011 zeichnete sich ab, dass die politische Situation zu eskalieren drohte. Die gesamte Umgebung Damaskus geriet unter militärische Kontrolle. Auch wir lebten außerhalb der Stadt und die kürzesten Wege mutierten wegen der ständigen Kontrollen und Durchsuchungen an den militärischen Checkpoints nun zu stundenlangen Expeditionen. Panzer patrouillierten, abends gingen wir nicht mehr vor die Tür. Schon zu dieser Zeit flohen viele Menschen vom Land oder aus anderen Städten Syriens nach Damaskus, jedes Bombardement brachte mehr Menschen in die Stadt.

Ich sammelte Geld, organisierte Wohnungen und Lebensmittel für geflohene Familien, die auf der Straße saßen. Der Weg nach Damaskus ist für viele Syrer bereits das erste Kapitel ihrer Fluchtgeschichte, nicht erst der Weg ins Ausland. Die Straßen füllten sich. Ich kenne keine verlässlichen Zahlen, aber ich glaube, die Einwohnerzahl von drei Millionen zu Friedenszeiten hatte sich in den Wirren dieser Wochen und Monate schnell verdoppelt. Es funktionierte nicht mehr viel, aber auf die Gesetze des Marktes war noch Verlass: Der Wohnraum wurde knapper, also stiegen die Preise rasant. Es wurde immer schwerer, Unterkünfte für die geflohenen Menschen zu finden.

Wir waren mittlerweile in die Wohnung meines Bruders gezogen, die in Damaskus lag, auf einem Berg über der Stadt. Ich stand am Fenster, sah die Rauchsäulen in wenigen Kilometern Entfernung aufsteigen und wie sich die Zerstörung ihren Weg bahnte, als mein Telefon klingelte. „Was kann ich tun?“, fragte ein Freund und ehemaliger Kollege aus Deutschland am anderen Ende der Leitung. „Geld“, war meine Antwort. Sachspenden kamen ohnehin nicht mehr an.

In meiner Reitschule fehlte es mittlerweile an allen Ecken und Enden, mal am Wasser, mal am Futter. Heute kümmert sich noch einer unserer Reitlehrer um die Pferde. Fünf von ihnen sind vergangenes Jahr verstorben, einige haben wir verkauft. Ich habe noch zwölf Pferde in Damaskus und kann nicht zu ihnen, weil ich meine Heimat vor zwei Jahren verlassen musste.

Fragt man sie, was Sie sich für die Zukunft wünscht, spricht sie zuletzt von sich selbst. Sie hofft, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung genießen und sieht mit Beruhigung, dass sowohl Tochter als auch Sohn bereits einen guten Weg eingeschlagen haben. Sie hofft, dass ihr Mann, der gerade in Berlin-Zehlendorf sein eigenes Möbelgeschäft eröffnet hat, auf die Füße kommt. Sie möchte ihrem Mann und ihren Kindern eine Hilfe sein. Wenn dann noch Zeit bleibt, wünscht sie sich wieder mit Pferden arbeiten zu können.

Für sie und ihren Mann ist es wichtig, dass sie wertvolle Erfahrungen sammeln in der Zeit, die sie hier in Deutschland verbringen. Erfahrungen, die sie irgendwann nach Syrien, in ihre Heimat, mitnehmen können. Sie haben keine Zeit zu verschenken.