„Ich konnte die Kids nicht enttäuschen und ließ meinen Vertrag in Dubai sausen. Ich fand diese Arbeit sinnvoller – im Vergleich dazu, reichen Leuten das Reiten zu lehren.“

M. A.,

35 JAHRE ALT,

VERHEIRATET, ZWEI KINDER,

SPRINGREITER, REITLEHRER, TISCHLER

Unsere Rückkehr katapultierte uns aus dieser heilen Welt in ein Krisengebiet, zu dem meine Heimat in der Zwischenzeit geworden war. Ich sah, was in meinem Land vor sich ging und verließ den Reitklub. Zehn Monate lang leistete ich humanitäre Hilfe, half denen, die bereits alles verloren hatten in den Kämpfen. Mit dieser Arbeit machte ich mir viele Feinde, immer häufiger wurde ich persönlich bedroht. Es muss Ende 2011, Anfang 2012 gewesen sein, als ich merkte, dass auch ich tatsächlich in Gefahr war.

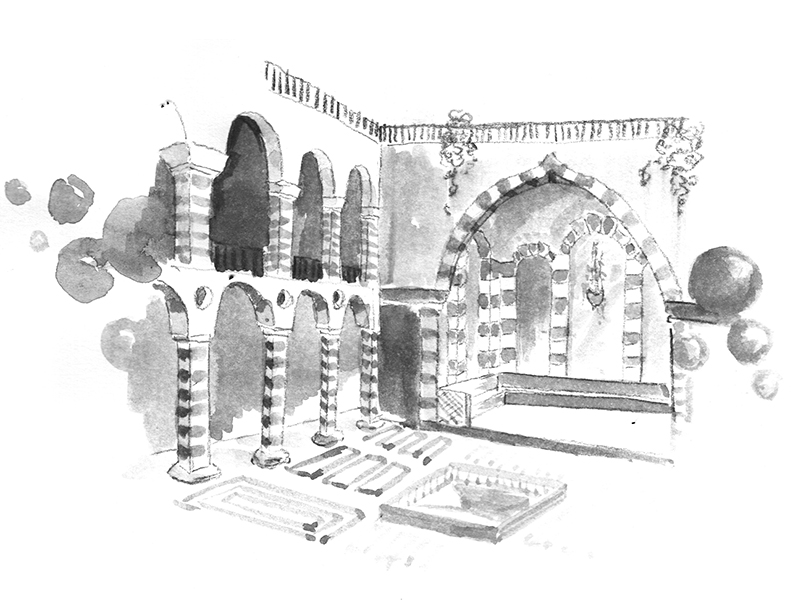

Ich kam 1980 in Damaskus zur Welt, mitten in der Stadt. Zwar nicht im historischen Zentrum, aber dennoch mittendrin. Sieben Jahre lang lebte ich dort, gemeinsam mit meinen Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen. Und mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Ich habe einen älteren Bruder und drei jüngere Schwestern. Wir bewohnten ein traditionelles Damaszener Haus. Der geschlossene Innenhof, von dem man in unsere Wohnräume ringsherum gelangte, war das Zentrum des Familienlebens. Unser Haus war wie eine kleine Stadt, eine Stadt mit anderen Regeln als draußen vor der Tür. Meine Oma, meine Mutter, meine Tanten – ich hatte das Gefühl, dass sie drinnen unbeschwerter lebten als draußen. Nicht dass sie sich in der Öffentlichkeit unfrei gefühlt hätten, aber die Stimmung im Haus war doch immer besonders. Wir ließen keinen Scherz aus, schallendes Lachen erfüllte die Räume, während gerade die Frauen meiner Familie sofort zurückhaltender wurden, wenn sie sich verschleierten und unsere Burg verließen.

Von der Stadt aufs Land.

Ich stand kurz vor der Einschulung, als meine Eltern beschlossen, dass wir Damaskus verließen. Wir zogen aufs Land, nicht sehr weit weg, aber so weit, dass ich das bunte, spannende Leben, den Trubel der Stadt bald schon vermisste in der ländlichen Ruhe. Nicht die ganze Familie zog mit. Wir gingen mit meinen Großeltern und einem meiner Onkel und seiner Familie. Immerhin noch 16 Leute, davon zehn Kinder. Wieder lebten wir in einem Damaszener Haus, aber es war doch anders. Als wir noch alle zusammen in der Stadt lebten, war einfach mehr los. Ich mochte das sehr und es fehlte mir nun.

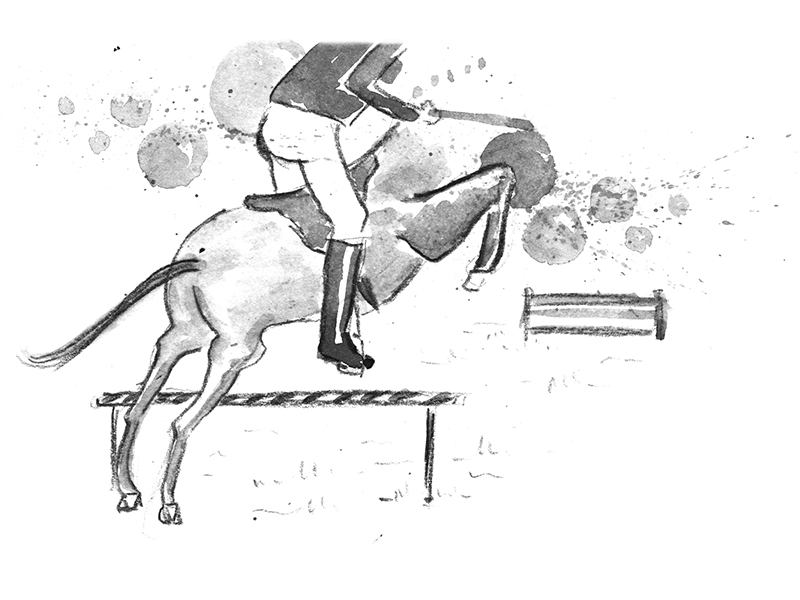

Dann kam ich zur Schule und hatte – wider Erwarten – die Stadt schon bald vergessen. Weil ich etwas entdeckte, was mich von der ersten Sekunde, der ersten Begegnung an faszinierte: Pferde. Ich träumte davon, ein erfolgreicher Reiter zu werden, obwohl ich noch viel zu jung war. Dieser Traum ließ mich nicht mehr los, bis ich mit 14 Jahren – endlich – Mitglied eines staatlichen Reitklubs in unserer Nähe werden durfte. Ich saß schnell mehr im Sattel als in der Schule. In meinem Reitklub gab es über 200 Pferde und ich setzte sprichwörtlich alles auf eines: In der 8. Klasse verließ ich – halb freiwillig, halb gezwungen – die Schule und verbrachte die nächsten Jahre ausschließlich mit Reittraining.

Reitklubs funktionieren in Syrien ein bisschen anders als hierzulande. Während sich Reiter hier um alles kümmern, auch um die Pflege der Pferde, das Ausmisten der Boxen, das Aufsatteln, hatte in Syrien jeder seine Aufgabe. Es gab Stallburschen, Pferdepfleger, Reiter. Ich war nun Reiter, Springreiter.

Trainieren. Turniere. Tischlerei.

Ich trainierte drei Jahre lang und konnte mit 17 Jahren an den ersten Turnieren teilnehmen. Gleichzeitig musste ich mir Gedanken machen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Das Reiten brachte mir kein Geld ein und anders als viele Reiter in meinem Klub kam ich aus einfachen Verhältnissen. Ich konnte es mir nicht leisten, nur zu reiten.

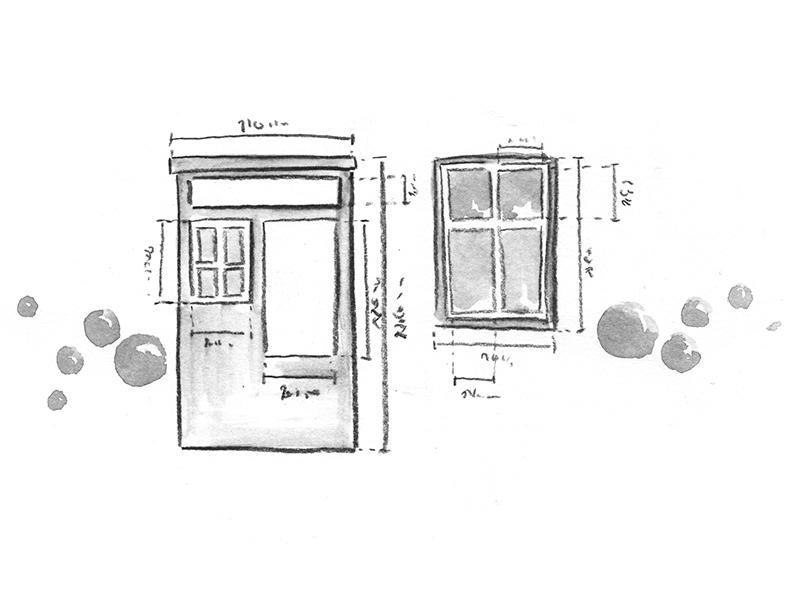

Ich fing an, in einer Schreinerei zu arbeiten. Auch mein Vater war Tischler. Zunächst half ich aus, aber mein Meister brachte mir in kurzer Zeit sehr viel bei. Ich spezialisierte mich auf den Bau von Türen, Fenstern, Rahmen. Jeden Morgen ging ich sehr früh in die Werkstatt, arbeitete dort vier Stunden, verbrachte dann den Tag bei den Pferden und kehrte abends in die Werkstatt zurück, um weitere vier Stunden zu arbeiten.

Bereiter der Reichen.

In meinem Reitklub standen die teuersten Pferde der Welt. Ich durfte diese edlen Tiere nicht einmal anfassen, reiten schon gar nicht. Ich bekam Pferde, die als hoffnungslose Fälle galten, Ackergäuler, mit denen kein Blumentopf zu gewinnen war. Dachten sie. Ich habe monatelang mit diesen Pferden trainiert und schleichend wurden die Ausgemusterten zu Geheimfavoriten. Mein erstes Pferd, das ich vom Reitklub bekam, hieß Rabeh. Rabeh bedeutet Gewinner, ich vermute, dass der Name ursprünglich Ironie war. Als ich mit Rabeh schließlich die ersten Turniere ritt, machte er seinem Namen allerdings alle Ehre. Bis zu einer Hindernishöhe von 1,20 Meter waren wir unschlagbar. Ich ritt Rabeh dann nicht mehr lange. Jedes Mal, wenn eines meiner Pferde plötzlich anfing zu gewinnen, nahm man es mir weg und gab es einem anderen Klubmitglied. Ich war so etwas wie der Bereiter für die Reichen. Ich beschwerte mich nicht, der Klub war meine einzige Chance, überhaupt zu reiten. Und ich empfand jedes neue Pferd als neue Herausforderung.

Die syrische Nationalmannschaft.

Mit 19 Jahren wurde ich Mitglied der syrischen Nationalmannschaft der Springreiter. Ohne jede klassische Reitausbildung. Was ich über Pferde wusste, hatte ich mir selbst beigebracht. Wir waren sieben, mal acht Reiter im Team, die Konkurrenz untereinander groß. Es blieb die Herausforderung, die Nase vorn zu behalten, auch wenn sich der Trainer wenig um mich kümmerte. Auch in diesem Team gab es wichtigere Sprösslinge einflussreicher Familien. Ich bin sehr ehrgeizig, wollte natürlich besser sein als die anderen Reiter. Allerdings hatte ich auch noch einen Job, acht Stunden am Tag.

Einige Jahre gelang es mir gut, Arbeit und Sport unter einen Hut zu bringen. Wir feierten große Erfolge. Es muss ungefähr 2005 gewesen sein, als ich mich plötzlich immer häufiger mit meinem Trainer stritt. Wir hatten sehr verschiedene Ansätze im Umgang mit den Tieren und ich bin wahrlich kein einfacher Mensch, wenn mir etwas gegen den Strich geht. Der Preis, den ich für meine Sturheit zahlte: 2006 flog ich aus dem Team, überdies aus dem Reitklub und verlor von einem Tag auf den anderen jede Möglichkeit zu reiten. Ein eigenes Pferd hätte ich mir niemals leisten können.

Ein neuer Anfang.

Durch einen glücklichen Zufall lernte ich im gleichen Jahr noch Hiba und Khaled kennen. Die Beiden bauten gerade im Umland von Damaskus den „National Horse Riding Club“ auf – einen privaten Reitklub – und suchten Trainer. Ich stellte mich vor und sie gaben mir eine Chance.

Nun war ich also Reitlehrer und fing überdies an, mich intensiv mit dem Thema „Pferdepflege“ auseinanderzusetzen. Ich wollte wissen, woran man kranke Pferde erkennt, wie man sie behandeln kann. Und ich hatte begonnen, Reitunterricht für Kinder anzubieten. Ich empfand es als große Herausforderung, so kleinen Menschen, die noch nie zuvor auf einem Pferd gesessen hatten, einerseits die natürliche Angst vor diesen imposanten Tieren zu nehmen und ihnen andererseits das Reiten beizubringen. Schnell meldeten immer mehr Eltern ihre Kids bei mir an.

Einmal Dubai und zurück.

Ende 2007 bekam ich ein Angebot: Ein Klub in Dubai wollte mich als Reitlehrer engagieren. Der Vertrag war so verlockend, dass ich meine Sachen packte. Doch als ich nach drei Monaten für einen kurzen Besuch nach Hause kam und mir die Kids, die ich vor meiner Abreise trainierte, nicht mehr von der Seite wichen, mich inständig baten, sie wieder zu trainieren, konnte ich nicht anders und blieb. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Ambitionen, die Motivation dieser Kids nicht enttäuschen konnte. Ich kehrte zurück in den „National Horse Riding Club“ und ließ den Vertrag in Dubai sausen. Ich empfand diese Arbeit als sinnvoller im Vergleich dazu, reichen, gelangweilten Leuten das Reiten zu lehren. Außerdem brauchte ich damals nicht viel. Ich hatte noch keine Familie, musste nur mich über die Runden bringen.

Neben meinem Reitunterricht nutzte ich nun die Zeit, um mich intensiver mit Kinderpsychologie und pädagogischen Methoden auseinanderzusetzen. Mir war es wichtig, die Kids nicht zu überfordern und dennoch wollte ich das Beste aus ihnen herausholen. Ich war streng. Doch bei allem Ehrgeiz war es mir wichtig, auf dem schmalen Grat zwischen kindlichem Spaß und sportlichem Druck zu wandeln, damit die Kids ihren Enthusiasmus nicht verloren. Im Laufe dieser Monate entwickelte ich eine Trainingsmethode für Kinder, mit der ich auch Dreijährigen schon das Reiten beibrachte.

Die eigene Mannschaft.

Bereits seit einiger Zeit verdiente ich auch etwas Geld damit, dass ich untrainierte Pferde kaufte, sie beritt und anschließend wieder verkaufte. Mit diesem Geld und Kindern aus meinem Unterricht baute ich mir eine kleine Springreiter-Mannschaft auf. Wir brauchten kaum ein Jahr, bis wir uns zu Turnieren anmelden konnten, Ende 2008 fuhren wir zu unserem ersten Wettkampf. Wir hatten keine Chance gegen die Konkurrenz, aber es konnte nicht schaden, wenn meine Kids erfuhren, wie hoch das Niveau war. Außerdem, das muss ich zugeben, trieb mich mein Stolz dorthin. Mir war klar, dass ich bei diesem Turnier alte Weggefährten aus dem staatlichen Reitklub treffen würde. Ich wollte ein Zeichen setzen, ich wollte ihnen zeigen, dass ich noch da bin – und dass sie mit meiner Mannschaft rechnen müssten, früher oder später. Manchmal denke ich, ich hätte etwas kleinlauter sein können.

Schon bald feierten wir erste Erfolge, heimsten einen Pokal nach dem anderen ein. Mein jüngster Reiter erlebte 2009 einen regelrechten Überflug. Als Cheftrainer im „National Horse Riding Club“ fing ich an, anderen Reitlehrern mein Trainingskonzept beizubringen, damit wir den Ansturm an neuen Reitschülern bedienen konnten. Das tat ich auch, um selbst mehr Zeit für meine Mannschaft zu haben – und für eine neue Arbeit, die ich gerade entdeckte.

Autismus und Pferde.

Ich wusste seit meiner Kindheit, wie wertvoll Zeit mit Pferden ist, wie beruhigend diese Tiere auf mein Gemüt wirkten. Also hatte ich die Idee, Reitstunden für körperlich und geistig behinderte Kinder anzubieten und fand auf Anhieb sieben Schüler, darunter auch zwei Autisten. Der Vater eines autistischen Jungen reiste zuvor mit seinem Sohn durch die ganze Welt zu Spezialisten, doch schien seinem Sohn nichts zu helfen. Bis er ritt. Plötzlich entspannte er sich, blieb interessiert bei der Sache, konnte sich konzentrieren. Er schien mit seinem ganzen Wesen zur Ruhe zu kommen, wenn er auf einem Pferd saß. Sein Vater sagte, dass er noch nie eine derartig rasante Entwicklung beobachtet hatte. Auch mich berührte diese Erfahrung sehr.

Mein Springreiter-Team hatte sich mittlerweile zu einem der besten des Landes gemausert. Bis zu Hindernishöhen von 1,20 Meter waren wir so gut wie unschlagbar, obwohl wir nicht einmal über Bruchteile der finanziellen Ressourcen staatlicher Reitklubs verfügten. Die holten sich ihre Trainer mit viel Geld aus Europa und bissen sich dennoch die Zähne an uns aus. Das machte sie wütend. Und so brachte der Erfolg auch Probleme mit sich, zuallererst den Neid.

Die Vorsitzende, meine Familie und das erste Mal Deutschland.

Die Vorsitzende meines früheren, staatlichen Reitklubs hasste mich. Bei jedem Turnier gab sie aufs Neue vor, mich überhaupt nicht zu kennen, um mich zu demütigen. Sie wusste ganz genau, dass ich ihren Klub einige Jahre zuvor im Streit verlassen hatte. Während der Turniere zerriss sie sich das Maul über mich, versuchte immer, uns vor wichtigen Gästen lächerlich zu machen. In ihrer Welt durfte es nicht sein, dass ein privater Reitklub, noch dazu ein Team, das von einem „Abtrünnigen aus den eigenen Reihen“ aufgebaut wurde, mehr Erfolg hatte als ihr mit staatlichen Geldern verwöhnter Reitklub. Weil sie wusste, dass ihre Reiter gegen uns nicht gewinnen konnten, legte sie uns auf anderen Wegen immer häufiger Steine in den Weg. Sabotage war an der Tagesordnung, Hinterlist Programm. Sie, die Vorsitzende, war übrigens die Schwägerin des Präsidenten unseres Landes.

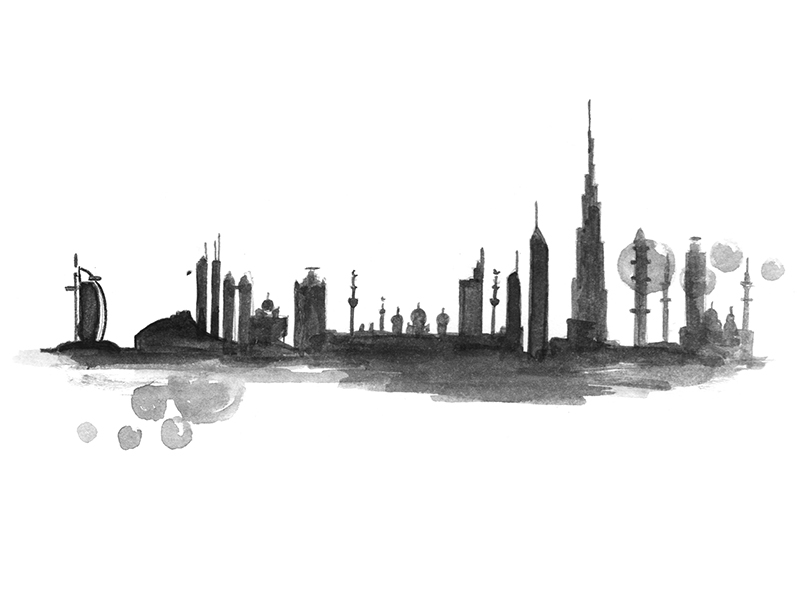

Ich hatte mittlerweile geheiratet. Meine Frau war aus Homs, 2010 kam unsere Tochter zur Welt und ich richtete uns auf dem Dach meines Elternhauses eine kleine Wohnung her. Zu dieser Zeit luden mich syrische Händler zu einer Reise nach Deutschland ein. Sie wollten dort Pferde kaufen und brauchten jemanden, der die nötige Erfahrung mitbrachte. Auf dieser Reise konnte ich wichtige Kontakte für mein Team knüpfen. Als ich zurückkam, wurde ich zum zweiten Mal Vater, dieses Mal bekamen wir einen Sohn. Obwohl die Revolution in Syrien bereits ausgebrochen war, fuhr ich 2011 ein zweites Mal nach Deutschland – nun allerdings mit meinem Team. Wir waren zu einem Intensiv-Reitkurs in Löningen eingeladen.

Ausbruch des Krieges und Dubai, der zweite Versuch.

Unsere Rückkehr katapultierte uns aus der heilen Welt Deutschlands in ein Krisengebiet, zu dem meine Heimat in der Zwischenzeit geworden war. Ich sah, was in meinem Land vor sich ging und verließ meinen Reitklub. Zehn Monate lang leistete ich humanitäre Hilfe, half denen, die bereits alles verloren hatten in den Kämpfen. Mit dieser Arbeit machte ich mir viele Feinde, immer häufiger wurde ich persönlich bedroht. Es muss Ende 2011, Anfang 2012 gewesen sein, als ich merkte, dass auch ich tatsächlich in Gefahr war.

Ich besprach die Situation mit meiner Frau und gemeinsam hatten wir beschlossen, dass ich das Land zunächst allein verlassen sollte. Ich ging wieder nach Dubai, fand dort wieder eine Stelle als Reitlehrer. Allerdings hatte ich nur ein Touristenvisum. Mein Chef versprach mir jeden Tag, dass er sich um meine Aufenthaltsgenehmigung kümmern würde. Mit meinem festen Job waren alle Anforderungen dafür erfüllt. Leider tat er es nicht. Als mein Visum abgelaufen war, lebte ich plötzlich illegal in Dubai, ein Status, den ich mir nicht leisten konnte. Schließlich musste ich meine Familie in Syrien unterstützen. Kurzentschlossen zog ich weiter nach Ägypten. Dort durften wir damals noch ohne Visum einreisen. Als ich in Kairo ankam, holte ich meine Familie nach.

Professionelle Reitklubs gab es in Kairo nicht. Und in den Klubs, die es gab, hatte niemand auf mich gewartet. Wir zogen weiter nach Alexandria. Dort arbeitete ich als Kellner in Restaurants, als Verkäufer, auch wieder als Tischler. Am Ende meiner Zeit in Ägypten war ich arbeitslos und hatte keinen neuen Job in Aussicht. Es war eine sehr schwierige Zeit, wir mussten uns bei Freunden Geld leihen, um über die Runden zu kommen.

Zurück Richtung Heimat.

Gemeinsam mit einem Freund entschied ich 2013, in die Türkei zu gehen. Während meine Familie vorerst wieder zurückblieb, machten wir uns auf den Weg. Ich war nur wenige Tage in der Türkei, bekam nun aber wieder hautnah mit, was in meiner Heimat, nur einen Steinwurf entfernt, los war. Es trieb mich zurück, in den Norden Syriens. Bei Idlib tobte ein blutiger Krieg. Ich half den Menschen vor Ort. Es war die Zeit, in der sich die Lager zusehends spalteten. Ständig formierten sich neue Splittergruppen, die einander bekämpften. Ich hatte keine Waffe und ich wollte keine. Sie wollten, dass ich kämpfte, ich wollte aber nur helfen. Nach einem halben Jahr verließ ich Syrien wieder.

Ich zog nach Bursa in der Türkei. Eine Arbeit mit Pferden war dort eh reine Utopie, schon weil ich kein Wort Türkisch sprach. Stattdessen baute ich im Auftrag eines Vereins eine Unterkunft für syrische Flüchtlinge auf. Tausende Familien verließen zu dieser Zeit Aleppo, Idlib, den Norden Syriens. Wir kümmerten uns um sie, so gut es uns möglich war. Während der zwei Jahre, die ich in Summe in Bursa verbrachte, versuchte ich mehrmals, nach Deutschland zu kommen.

Fluchtversuch über Bulgarien.

Bei meinem ersten Versuch war ich an der türkisch-bulgarischen Grenze mit einem Schleuser verabredet. Ich schlief anderthalb Monate unter freiem Himmel. Viele Versuche, die Grenze zu überqueren, scheiterten. Schließlich aber schafften wir es. Wir waren fünf Männer, der Schleuser setzte uns im tiefen Wald auf bulgarischer Seite ab. Er gab uns GPS-Daten, die wir in unsere Telefone tippten. Den Weg bis zu diesem Treffpunkt, dort wollte er uns wieder abholen, mussten wir zu Fuß gehen. Drei Tage und drei Nächte schlugen wir uns durch die Wälder, immer mit der Angst, erwischt zu werden. Als wir den Treffpunkt erreichten, war vom Schleuser keine Spur. Die zwei Jüngsten in unserer Gruppe waren da bereits vollkommen ausgezehrt. Der tagelange Fußmarsch hatte sie so zermürbt, dass sie nun freiwillig zur bulgarischen Polizei gingen, um zurück in die Türkei gebracht zu werden. Wir, die anderen drei Männer, wollten den Weg weiter gehen. Leider verrieten uns die beiden Jungs bei der Polizei. Wenig später fanden sie uns und brachten auch uns wieder in die Türkei. Tagelang unterwegs, vollkommen umsonst.

Nun bekam ich in der Türkei eine Aufenthaltserlaubnis, durfte mich frei im Land bewegen und meine Familie nachholen. Nach dem langen, gescheiterten Fluchtversuch war ich desillusioniert, dass ich es jemals nach Deutschland schaffen könnte. Ich holte meine Familie aus Alexandria nach Bursa und arbeitete wieder in der Flüchtlingsunterkunft.

Die Sehnsucht nach den Pferden.

Jeden Tag wuchs meine Sehnsucht nach den Pferden – und doch bewegte sich mein Leben immer mehr in eine Richtung, in der Pferde nicht die geringste Rolle zu spielen schienen. Ich ertrug das nur schlecht. Ich träumte nachts vom Reiten, von meinen Pferden, meinem Team. Und wenn ich morgens aufwachte, griff ich zuerst zum Handy und wischte mich wehmütig durch die Fotos von früher. Ich spürte immer mehr, dass ich es wenigstens noch einmal versuchen musste. Wieder war Deutschland mein Ziel, weil die Chance, wieder mit Pferden arbeiten zu können, dort am größten war. Schließlich hatte ich bei meinen Reisen einige Leute kennengelernt. Wieder beschloss ich mit meiner Frau, dass ich es zunächst allein versuche.

Dieses Mal wählte ich von Anfang an die Route über das Meer. In Izmir ging ich auf ein Schlauchboot, in drei Stunden schaffte ich es glücklicherweise auf die Insel Samos. Die meisten Mitreisenden machten Rast auf Samos. Ich hatte mir geschworen, keine Zeit zu vertrödeln auf meinem Weg. Ich war ein Getriebener, wollte diese Reise schnellstmöglich hinter mich bringen. Nicht warten, ankommen. Von Samos bis Berlin habe ich fünf Tage gebraucht.

Ich fuhr mit einem großen Schiff nach Athen, von dort weiter mit einem Bus nach Mazedonien. Serbien erreichte ich mit dem Zug, bis nach Kroatien brachte mich wieder ein Bus. Hier war die Reise zu Ende, die der Schlepper, bei dem ich in Izmir aufs Boot stieg, für mich organisiert hatte und die ich bereits bezahlt hatte. Ich lief 20 Kilometer bis ins Flüchtlingscamp der UN. Das war – zu meinem Glück – die längste Strecke, die ich in diesen Tagen zu Fuß zurücklegen musste. Die UN organisierte unsere Weiterreise mit dem Bus nach Budapest und von dort mit dem Zug nach Österreich. In Österreich überließ man uns die Entscheidung, wohin wir unsere Reise fortsetzen wollten.

Ankunft in der Fremde.

Ich war fertig, als ich in Österreich ankam, aber noch nicht am Ziel. Wir sollten dort eine oder mehrere Nächte bleiben, bis wir unsere Zugtickets von der UN bekamen. Das dauerte mir zu lange. Morgen, übermorgen, in einer Woche – alles zu weit weg. Ich wollte jetzt nach Berlin. Hiba und Khaled, die Besitzer der Reitschule, in der ich in Syrien arbeitete, waren zu dieser Zeit bereits in Berlin. Ich hoffte, dass ich bei ihnen unterkommen konnte.

Ich hatte von einem Trick gehört, der sich im österreichischen Camp in diesen Tagen herumsprach. Ich duschte, rasierte mich, zog frische Klamotten an. Dann ging ich zum Bahnhof, kaufte mir ein Zugticket nach Berlin und hoffte, dass alles funktioniert. Ich reiste illegal ein, weil ich gehört hatte, dass man mit etwas Glück nicht kontrolliert wurde, wenn man gepflegt aussah und nicht das in diesen Tagen landläufige Bild eines „Flüchtlings“ abgab. Als der Schaffner kam, fragte er mich nach meinem Ticket. Als der Zug die deutsche Grenze passierte, fragte mich kein Mensch nach meinem Ausweis. Als ich in Berlin ankam, am 25. September, in der Wohnung von Hiba und Khaled, brach ich fast zusammen vor Erschöpfung. Ich bin an meine Grenzen gestoßen, aber das Ziel, das ich vor Augen hatte, hielt mich auf den Beinen. Immer wieder sagte ich mir in diesen fünf Tagen: Nur ankommen. Dann wird alles gut.

Ich habe meinen ganzen Weg nach Deutschland fotografiert. Einerseits wollte ich diese Reise dokumentieren. Andererseits wollte ich, dass immer jemand weiß, wo ich gerade bin. Ich habe jedes Busnummernschild, jeden Zug, jedes Ortsschild, jedes Land, jedes Camp fotografiert und die Bilder über Whatsapp sofort an Hiba nach Berlin geschickt. Ich glaube, dass man an der Menge der Fotos ganz gut ablesen kann, wie viel Angst ich unterwegs hatte, dass etwas passieren könnte.

Glücklicherweise musste ich hier in Berlin nur wenige Tage in einer der Notunterkünfte verbringen. Dann holten mich Hiba und Khaled zu sich nach Hause. Überhaupt sind die Beiden mein großes Glück. Nicht nur, weil sie mir helfen, auf den Füßen zu landen. Schon damals, 2006 in unserer Heimat, haben sie mir die größte Chance gegeben, das zu tun, was ich immer tun wollte.

Endlich wieder Pferde.

Schon nach anderthalb Monaten in Berlin hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei einem Reitklub in Grunewald. Dort kümmere ich mich nun seit einigen Monaten um drei, vier Pferde. Ich bekomme kein Geld für meine Arbeit, aber das ist mir im Moment egal. Ich kann Zeit mit Pferden verbringen, das zählt. Und meine Chefin sagt, sie sei sehr glücklich, dass ich da bin.

Meine Familie ist noch in Bursa, aber wenigstens weiß ich sie in Sicherheit. Dort lebt eine große syrische Gemeinschaft. Auch mein Schwager hat es gerade von Homs nach Bursa geschafft. Aber natürlich freue ich mich auf nichts mehr, als meine Familie, meine Frau, meine Kinder, bald wieder in die Arme schließen zu können – hier in Deutschland, in Berlin. Es gilt nur noch einige Formalitäten zu klären, bis ich sie herholen darf.

In Syrien lebt heute nur noch eine meiner Schwestern. Mein Bruder ist in Österreich. Eine andere Schwester folgte mir nach Deutschland. Der Rest meiner Familie lebt nun in der Türkei. Ich weiß, dass ich jetzt so schnell wie möglich die deutsche Sprache lernen muss. Ohne Sprache komme ich hier keinen Schritt voran. Außerdem habe ich erkannt, dass ich nun in einem Land lebe, in dem die richtigen Zettel eine wichtige Rolle spielen. Ich brauche hier eine Bestätigung für die Dinge, die ich kann. Also möchte ich in naher Zukunft eine Ausbildung beginnen, damit ich ein Zeugnis bekomme, mit dem ich mich in Reitschulen bewerben kann.

Ich habe bis heute hier ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht. Die Menschen sind sehr nett zu mir, ich fühle mich willkommen und gut aufgehoben. Dank Hiba, sie spricht ja sehr gut Deutsch, habe ich nicht einmal auf den Ämtern Probleme gehabt. Das Wichtigste aber ist: Hier in Berlin fühle ich mich sicher. Ich hoffe einfach nur, dass es so bleibt.